ロシア

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 M&A

5 章 会社法

6 章 会計

7 章 税務

8 章 労務

-

-

-

基礎知識

■ 正式国名 ➡ ロシア連邦ロシア語名:Российская Федерация英語名:Russian Federation■ 国旗1991年にソビエトが崩壊したのち、ロシア連邦が成立し、帝国時代末期の白・青・赤の三色旗が1993年に正式にロシア連邦の国旗となりました。白は高貴を、青は純潔を、赤は愛と勇気を表しており、この3色は多くのスラブ系諸国の国旗にも多く使われています。 ■ 面積・国土 ➡ 17,098,242㎢ (日本の約45倍)国土面積は約1,709万8,242㎢で、世界第1位の広さを誇ります。これは日本の約4 5倍、中国やアメリカの2倍以上に相当します。ユーラシア大陸の北部に位置し、ヨーロッパとアジアにまたがる広大な国土を持った国です。西側には欧州や旧ソビエト連邦諸国(NIS)であるウクライナやベラルーシ、バルト3国など、南西にはトルコやコーカサス地方のNISであるグルジア、アゼルバイジャンが位置します。また南にはカザフスタンなど中央アジアのNIS、モンゴルと中国、東側には朝鮮半島や日本、さらにベーリング海をはさんでアラスカが位置します。北側には北極海に面した長大な海岸線があり、その他バルト海、黒海、日本海等の「凍らない海」に面する海岸線も有しています。なお日本とは北方領土をめぐり長年にわたる領土問題を抱えています。【ロシアの地図】

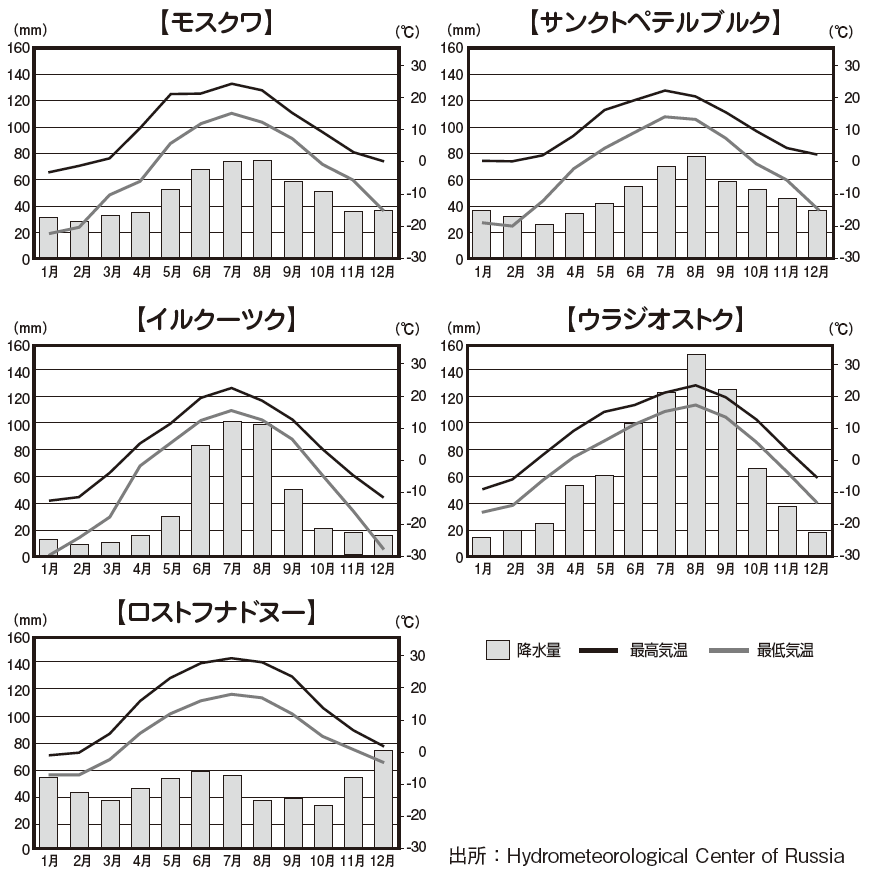

■ 面積・国土 ➡ 17,098,242㎢ (日本の約45倍)国土面積は約1,709万8,242㎢で、世界第1位の広さを誇ります。これは日本の約4 5倍、中国やアメリカの2倍以上に相当します。ユーラシア大陸の北部に位置し、ヨーロッパとアジアにまたがる広大な国土を持った国です。西側には欧州や旧ソビエト連邦諸国(NIS)であるウクライナやベラルーシ、バルト3国など、南西にはトルコやコーカサス地方のNISであるグルジア、アゼルバイジャンが位置します。また南にはカザフスタンなど中央アジアのNIS、モンゴルと中国、東側には朝鮮半島や日本、さらにベーリング海をはさんでアラスカが位置します。北側には北極海に面した長大な海岸線があり、その他バルト海、黒海、日本海等の「凍らない海」に面する海岸線も有しています。なお日本とは北方領土をめぐり長年にわたる領土問題を抱えています。【ロシアの地図】 ■ 首都 ➡ モスクワロシア語名:Москва英語名:Moscow国土全体で見ると西部・欧州寄りの内陸に位置しています。ソビエト連邦樹立とともにサンクトペテルブルクからモスクワに首都機能が移転されて、その後ロシア連邦の首都としても政治経済の中心として栄えてきました。人口1,150万人を擁する世界有数の大都市であり、サンクトペテルブルクとともに連邦市となっています。■ 気候ロシアは広大な国土を有していますが、全体的には概ね高緯度に位置していること、大陸内部に位置する部分が多いことが地理的な特徴だといえます。そのため、一部の沿海地帯を除いて、典型的な大陸性気候の地域が多くを占めます。夏は短く冷涼で、冬は長く厳寒です。各地域の年間の気温と降水量は以下のとおりとなっています。夏にはいずれの地域においても、最高気温は20℃を超えますが、冬は地域によって大きな格差があります。バルト海に近いサンクトペテルブルクよりも内陸のモスクワの方がより低く、さらにシベリアの中央部に位置するイルクーツクでは-30℃まで気温が下がります。なお、ロストフナドヌーはカスピ海と黒海にはさまれたコーカサス地方にありますが、冬の寒さはそれほど厳しくありません。また、2014年冬季オリンピックが行われるソチもこの地域に位置しており、ロシアでは避寒地として有名です。

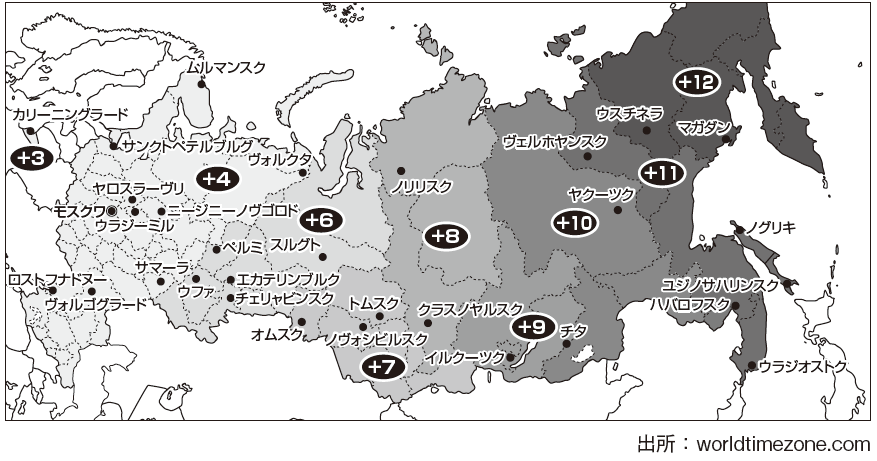

■ 首都 ➡ モスクワロシア語名:Москва英語名:Moscow国土全体で見ると西部・欧州寄りの内陸に位置しています。ソビエト連邦樹立とともにサンクトペテルブルクからモスクワに首都機能が移転されて、その後ロシア連邦の首都としても政治経済の中心として栄えてきました。人口1,150万人を擁する世界有数の大都市であり、サンクトペテルブルクとともに連邦市となっています。■ 気候ロシアは広大な国土を有していますが、全体的には概ね高緯度に位置していること、大陸内部に位置する部分が多いことが地理的な特徴だといえます。そのため、一部の沿海地帯を除いて、典型的な大陸性気候の地域が多くを占めます。夏は短く冷涼で、冬は長く厳寒です。各地域の年間の気温と降水量は以下のとおりとなっています。夏にはいずれの地域においても、最高気温は20℃を超えますが、冬は地域によって大きな格差があります。バルト海に近いサンクトペテルブルクよりも内陸のモスクワの方がより低く、さらにシベリアの中央部に位置するイルクーツクでは-30℃まで気温が下がります。なお、ロストフナドヌーはカスピ海と黒海にはさまれたコーカサス地方にありますが、冬の寒さはそれほど厳しくありません。また、2014年冬季オリンピックが行われるソチもこの地域に位置しており、ロシアでは避寒地として有名です。 ■ 時差 ➡ モスクワ:-5時間(UTC+4)ロシアは東西1万㎞にわたって国土が広がっているため、UTC+3~ UTC+12にかけて9つの時間帯に標準時を置いています。なお、イルクーツク時間は日本や韓国と同じUTC+9です。モスクワはUTC+4であるため、日本との時差は-5時間で、日本の正午がモスクワの午前7時になります。サンクトペテルブルクも同様です。

■ 時差 ➡ モスクワ:-5時間(UTC+4)ロシアは東西1万㎞にわたって国土が広がっているため、UTC+3~ UTC+12にかけて9つの時間帯に標準時を置いています。なお、イルクーツク時間は日本や韓国と同じUTC+9です。モスクワはUTC+4であるため、日本との時差は-5時間で、日本の正午がモスクワの午前7時になります。サンクトペテルブルクも同様です。.png)

■ 人口 ➡ 1億4,306万人(2012年外務省)2012年1月現在のロシアの人口は1億4,306万人で、世界9位です。1990年代に1億4,000万人に達し、93年をピークに減り続けて現在に至っています。その背景には、出生率が低く若年人口が少ないことに加えて、平均寿命が短いことがあります。特に、男女の寿命差が著しく大きいのが特徴で、男性の平均寿命は約62歳となっており、国別では世界133位で、バングラデシュや北朝鮮よりも低くなっています。

■ 人口 ➡ 1億4,306万人(2012年外務省)2012年1月現在のロシアの人口は1億4,306万人で、世界9位です。1990年代に1億4,000万人に達し、93年をピークに減り続けて現在に至っています。その背景には、出生率が低く若年人口が少ないことに加えて、平均寿命が短いことがあります。特に、男女の寿命差が著しく大きいのが特徴で、男性の平均寿命は約62歳となっており、国別では世界133位で、バングラデシュや北朝鮮よりも低くなっています。.png)

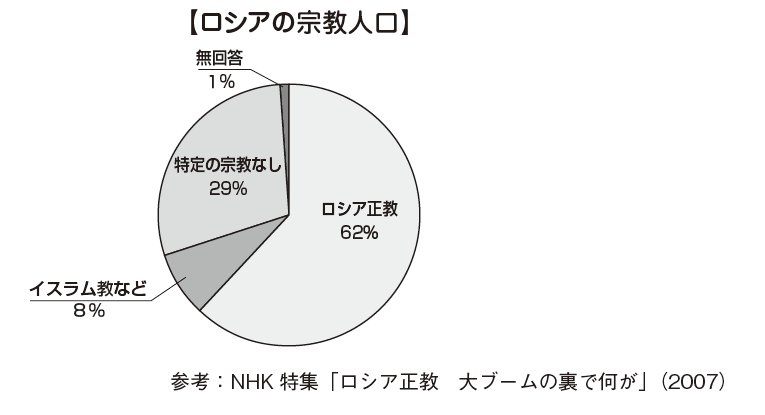

■ 言語 ➡ ロシア語(公用語)ロシアの公用語はロシア語で、文字はキリル文字が使用されています。ロシアには、東スラブ系民族としてのロシア人が約8割、その他にウクライナ人、チェチェン人、タタール人、バシキール人、オセット人、イヌイット人、ユダヤ人など182もの民族がいるといわれています。ロシア人以外の民族が多くいる民族共和国などにおいては、それぞれ独自の言語を使用することもあり、公用語としてロシア語と民族語が併用されることもありますが、ほとんどの地域においてロシア語が通用します。■ 通貨 ➡ ルーブルロシアの通貨はルーブル(рубль、略称RUB)です。補助貨幣はカペイカです。1ルーブルは100カペイカです。紙幣・硬貨ともに多くの種類があります。硬貨は、1カペイカ、5カペイカ、10カペイカ、50カペイカ、1ルーブル、2ルーブル、5ルーブル、10ルーブルがありますが、カペイカは硬貨の新規発行がなく、ほとんど流通していません。紙幣は、10ルーブル、50ルーブル、100ルーブル、500ルーブル、1,000ルーブル、5,000ルーブルがあります。■ 宗教 ➡ロシアロシアでは帝政時代からキリスト教のロシア正教が広く信仰されてきました。しかし、ソビエト連邦時代には「宗教はアヘン」とされ、弾圧を受けていました。ソビエト連邦が解体した後は、帝政ロシア時代への懐古的な動きもあり、新生ロシア政府とともにロシア正教は復権を遂げました。また、ロシアには相当数のイスラム教徒が住んでいるといわれています。主に、北コーカサス地方のイングーシ人やチェチェン人など、ヴォルガ川中流域のタタール人、バシキール人などです。チェチェン紛争に代表されるように、民族の独立運動と宗教は密接な関係にあります。ロシアでは国勢調査において宗教をたずねる項目はなく、宗教人口は正確には把握されていませんが、イスラム人口の急増が多くの機関から報告されています。 ■ 政治体制[政治体制]共和制、連邦制(共和国や州など83の構成主体からなる連邦国家)[元首]大統領:ウラジーミル・プーチン[政府]大統領:ウラジーミル・プーチン首相:ドミートリー・メドヴェージェフロシアの政治体制は、議院内閣制の枠組をとっていますが、大統領がより大きな権限を持つ政治体制といえます。大統領は国民による直接選挙で選ばれ、内閣の首相を任命することができます。大統領の任期は6年で、連続2期までとなっています。議会は国家院と連邦院の二院からなります。国家院は、国民による選挙で政党が選択される完全比例代表制で、定数が450人、任期は5年です。首相任命に関する承認権、内閣不信任決議権を持っていますが、国家院の不信任決議を大統領は却下することができます。ロシアは世界最大の連邦国家で、連邦院はロシア連邦を構成する共和国や州などの代表(各2名ずつ)によって構成されています。共和国や州などによって異なりますが、任期は概ね4 ~ 5年です。連邦院の議決に対しても大統領は拒否権を持っています。2012年3月に行われた大統領選挙では、プーチンが再び大統領に選ばれ、メドヴェージェフが首相に任命されました。この選挙において、プーチンが6 3.6%の得票率で当選しましたが、その政治手法と権限の集中に対する非難や、選挙の公平性を疑う声が多数上がりました。■ 主な歴史[ソビエト連邦の樹立]第一次世界大戦中、1917年に起こったロシア革命によって300年続いたロマノフ王朝は倒れました。その後の激しい内戦の末、1922年にレーニンが率いるボリシェヴィキ独裁支配を国是とするソビエト連邦(ソ連)が成立しました。[スターリンによる独裁時代]レーニンの後継者となったスターリンは、重工業を中心とした工業化政策と、農業の集団化を強力に進めました。その結果、工業化は一定の成功を収めましたが、農業の集団化の強行による弊害と大飢饉が重なり、数百万人の餓死者が出たといわれています。一方で、スターリン主義の反対派に対して大粛清が行われ、処刑や強制収容所での過酷な労働などによって多くの犠牲者が出ました。スターリンによる独裁政治は30年続き、1997年に当時の文書が公開され、少なくとも1,260万人が殺戮されたことをロシア政府が公式に認めました。[第二次世界大戦]第二次世界大戦において、ソ連は枢軸国のドイツや日本に対して不可侵条約を結んでおり、当初は傍観的立場にいました。しかし、ドイツの侵略行動に対し、一転して連合国側につきました。一方で、ナチスと秘密裏に締結した独ソ不可侵条約により、やがてポーランドをドイツと東西に分割占領するに至ります。また、極東においては、日ソ中立条約を結んでいましたが、ヤルタ会談の密約に基づいて、1945年8月8日に参戦し、千島列島や南樺太、満州に侵攻しました。結果的に、ソ連は欧州でも極東地域でも参戦し、2,000万人以上といわれる犠牲者を出し、また戦後の国際的枠組に大きな影響を及ぼすこととなりました。[東西冷戦時代]第二次世界大戦後、ソ連は東欧諸国やアジアでの社会主義化を強力に推し進めました。アメリカと西欧諸国は1949年に北大西洋条約機構(NATO)を締結、ソ連は1950年に中華人民共和国と中ソ友好同盟相互援助条約を締結、1955年にはワルシャワ条約機構を東欧諸国と結成しました。アメリカや西欧諸国を中心とした資本主義・自由主義陣営と、ソ連を中心とした共産主義・社会主義陣営との対立が激化し、いわゆる「東西冷戦時代」を迎えました。第二次世界大戦後の1950年には朝鮮戦争、1965年にはベトナム戦争が、冷戦を背景として起きました。ベトナム戦争は泥沼化し1975年まで続きます。1960年代に起きた東欧の「プラハの春」などの自由主義運動に対するソ連の軍事介入や、核戦争目前とまでいわれた「キューバ危機」などにより、東西の緊張は極度に高まりました。核戦争は回避されたものの、その後は、中国との関係悪化、アフガニスタン侵攻などとともに、アメリカとの軍拡競争がなおも続きます。[ペレストロイカとグラスノスチ]1980年代後半になると、計画経済の行き詰まりが顕在化し、社会の疲弊が明らかになりました。東欧諸国でも民主化運動が起き、ソ連離れも始まりました。1985年に、ゴルバチョフが書記長となり、ペレストロイカ(改革)政策を推し進め、アフガニスタンからの撤退を決定し、アメリカ大統領との会談(マルタ会談)において、冷戦の終結を宣言しました。ペレストロイカとともに重要な政策の柱の1つだったのが、グラスノスチ(情報公開)です。これにより、スターリン時代などに何が起きていたのかが初めて明らかになったのです。[チェルノブイリ原発事故]1986年に、ロシア南東部(現在のウクライナ)にあるチェルノブイリ原子力発電所において、大規模な臨界事故が起きました。大量の放射能が国内にとどまらず西欧や北欧諸国まで拡散する事態となり、その後の欧州を中心とする環境課題の国際的取組の端緒となったといわれています。[ソビエト連邦の崩壊]1991年12月、ゴルバチョフがソ連の大統領を辞任し、同時に、ソ連を構成していた各連邦構成共和国が主権国家として独立を宣言しました。これにより、1 9 1 7年以来74年間続いたソ連共産党の一党独裁による社会主義体制は崩壊し、ロシア連邦が成立しました。[市場経済移行と混乱の時代]初代大統領エリツィンのもと、ロシアでは社会主義から資本主義への移行が急速に進められました。しかし、急激な市場経済の導入はさまざまなひずみと混乱をもたらし、庶民はハイパーインフレや物資不足に苦しみ、一方で一部の特権的な新興財閥が巨万の富を得ることになりました。また、犯罪の急増、政治腐敗なども深刻な問題となり、経済的にも社会的にも混乱した時代を迎えました。政治においても、先が見えない時代となり、民族主義や帝国復活を掲げる極右勢力や、共産党の復活を掲げる政党が躍進しました。財政も危機的状況となり、チェチェン独立派による武力闘争など、あらゆる面で課題が山積みとなった1990年代でした。[プーチン時代]2000年の大統領選挙にプーチンが勝利して、第2代ロシア大統領となりました。プーチン大統領は「強いロシア」を前面に打ち出し、中央集権的な手法で混乱した経済・社会の建直しを図りました。国内では、特権的新興財閥と政治腐敗の抑制、国益を基準にしてとらえた主要産業構造の見直し、国営化を含め国家によるコントロールを強化しました。対外的には、豊富な天然資源を有する国の強みを十分に示すべくエネルギー外交を展開し、高い経済成長を遂げました。プーチン大統領は、チェチェン紛争に対しての妥協のない強硬姿勢や、元KGBというイメージなどもあり、その手法を独裁的と国内外で非難されることもありますが、経済成長とともに国民に広く支持され2選を果たしています。[双頭体制(メドヴェージェフとプーチン)]ロシア大統領は2選以上が禁止されているため、プーチン大統領は2008年に任期満了となり退任という形になりました。しかし、プーチンの側近であったメドヴェージェフを後継に指名した上で、自分は首相として政界の最高権力者であり続けています。メドヴェージェフ政権では、引続きプーチン路線が継承され、中央集権的で国益を最優先する姿勢を明確にしています。また、民族独立問題はチェチェンだけでなく周辺国にまで飛び火しており、それらの対応に関して、国際的な対立の火種になりかねない状況になってきています。対米関係も再び緊迫感が増しつつあり、今後の成行きが注目されるところです。さらに、2012年の選挙では、プーチンが再び大統領に返咲き、メドヴェージェフを首相に指名するという、いわば「入替え」が行われました。絶大な国民掌握力を誇る豪腕政治家プーチンですが、今回の選挙では多くの反対運動がおき、その手法と求心力が低下するのではないかとの見方も報道されました。■ 教育制度ロシアの教育制度は原則4・5・2・5制で、初等学校が4年、基礎学校5年、高等学校または職業技術学校が2年、大学が5年(学部によって異なる)となっています。初等学校と基礎学校が義務教育で、日本の小中学校と同様9年です。初等学校の入学は6歳となりますが、親の希望により7歳から開始することも可能で、その場合の初等学校は3年となります。また、シュコーラと呼ばれる11年制の初等中等教育学校は、初等・基礎・高等学校までを一貫教育として行われることが多いのが特徴です。義務教育後は、大学進学を前提とした高等学校と、職業技術学校に進路が分かれます。大学は学部により就学年数が2年間から6年間と異なります。大学院は博士候補養成課程3年とその後に博士課程3年が設けられています。なお、ソ連時代には国家教育を目的とされていましたが、1992年に新しい教育法が制定され脱国家教育が明確に打出された結果、多様な個人の育成を目的とした教育方針に大きく転換されて現在に至ります。

■ 政治体制[政治体制]共和制、連邦制(共和国や州など83の構成主体からなる連邦国家)[元首]大統領:ウラジーミル・プーチン[政府]大統領:ウラジーミル・プーチン首相:ドミートリー・メドヴェージェフロシアの政治体制は、議院内閣制の枠組をとっていますが、大統領がより大きな権限を持つ政治体制といえます。大統領は国民による直接選挙で選ばれ、内閣の首相を任命することができます。大統領の任期は6年で、連続2期までとなっています。議会は国家院と連邦院の二院からなります。国家院は、国民による選挙で政党が選択される完全比例代表制で、定数が450人、任期は5年です。首相任命に関する承認権、内閣不信任決議権を持っていますが、国家院の不信任決議を大統領は却下することができます。ロシアは世界最大の連邦国家で、連邦院はロシア連邦を構成する共和国や州などの代表(各2名ずつ)によって構成されています。共和国や州などによって異なりますが、任期は概ね4 ~ 5年です。連邦院の議決に対しても大統領は拒否権を持っています。2012年3月に行われた大統領選挙では、プーチンが再び大統領に選ばれ、メドヴェージェフが首相に任命されました。この選挙において、プーチンが6 3.6%の得票率で当選しましたが、その政治手法と権限の集中に対する非難や、選挙の公平性を疑う声が多数上がりました。■ 主な歴史[ソビエト連邦の樹立]第一次世界大戦中、1917年に起こったロシア革命によって300年続いたロマノフ王朝は倒れました。その後の激しい内戦の末、1922年にレーニンが率いるボリシェヴィキ独裁支配を国是とするソビエト連邦(ソ連)が成立しました。[スターリンによる独裁時代]レーニンの後継者となったスターリンは、重工業を中心とした工業化政策と、農業の集団化を強力に進めました。その結果、工業化は一定の成功を収めましたが、農業の集団化の強行による弊害と大飢饉が重なり、数百万人の餓死者が出たといわれています。一方で、スターリン主義の反対派に対して大粛清が行われ、処刑や強制収容所での過酷な労働などによって多くの犠牲者が出ました。スターリンによる独裁政治は30年続き、1997年に当時の文書が公開され、少なくとも1,260万人が殺戮されたことをロシア政府が公式に認めました。[第二次世界大戦]第二次世界大戦において、ソ連は枢軸国のドイツや日本に対して不可侵条約を結んでおり、当初は傍観的立場にいました。しかし、ドイツの侵略行動に対し、一転して連合国側につきました。一方で、ナチスと秘密裏に締結した独ソ不可侵条約により、やがてポーランドをドイツと東西に分割占領するに至ります。また、極東においては、日ソ中立条約を結んでいましたが、ヤルタ会談の密約に基づいて、1945年8月8日に参戦し、千島列島や南樺太、満州に侵攻しました。結果的に、ソ連は欧州でも極東地域でも参戦し、2,000万人以上といわれる犠牲者を出し、また戦後の国際的枠組に大きな影響を及ぼすこととなりました。[東西冷戦時代]第二次世界大戦後、ソ連は東欧諸国やアジアでの社会主義化を強力に推し進めました。アメリカと西欧諸国は1949年に北大西洋条約機構(NATO)を締結、ソ連は1950年に中華人民共和国と中ソ友好同盟相互援助条約を締結、1955年にはワルシャワ条約機構を東欧諸国と結成しました。アメリカや西欧諸国を中心とした資本主義・自由主義陣営と、ソ連を中心とした共産主義・社会主義陣営との対立が激化し、いわゆる「東西冷戦時代」を迎えました。第二次世界大戦後の1950年には朝鮮戦争、1965年にはベトナム戦争が、冷戦を背景として起きました。ベトナム戦争は泥沼化し1975年まで続きます。1960年代に起きた東欧の「プラハの春」などの自由主義運動に対するソ連の軍事介入や、核戦争目前とまでいわれた「キューバ危機」などにより、東西の緊張は極度に高まりました。核戦争は回避されたものの、その後は、中国との関係悪化、アフガニスタン侵攻などとともに、アメリカとの軍拡競争がなおも続きます。[ペレストロイカとグラスノスチ]1980年代後半になると、計画経済の行き詰まりが顕在化し、社会の疲弊が明らかになりました。東欧諸国でも民主化運動が起き、ソ連離れも始まりました。1985年に、ゴルバチョフが書記長となり、ペレストロイカ(改革)政策を推し進め、アフガニスタンからの撤退を決定し、アメリカ大統領との会談(マルタ会談)において、冷戦の終結を宣言しました。ペレストロイカとともに重要な政策の柱の1つだったのが、グラスノスチ(情報公開)です。これにより、スターリン時代などに何が起きていたのかが初めて明らかになったのです。[チェルノブイリ原発事故]1986年に、ロシア南東部(現在のウクライナ)にあるチェルノブイリ原子力発電所において、大規模な臨界事故が起きました。大量の放射能が国内にとどまらず西欧や北欧諸国まで拡散する事態となり、その後の欧州を中心とする環境課題の国際的取組の端緒となったといわれています。[ソビエト連邦の崩壊]1991年12月、ゴルバチョフがソ連の大統領を辞任し、同時に、ソ連を構成していた各連邦構成共和国が主権国家として独立を宣言しました。これにより、1 9 1 7年以来74年間続いたソ連共産党の一党独裁による社会主義体制は崩壊し、ロシア連邦が成立しました。[市場経済移行と混乱の時代]初代大統領エリツィンのもと、ロシアでは社会主義から資本主義への移行が急速に進められました。しかし、急激な市場経済の導入はさまざまなひずみと混乱をもたらし、庶民はハイパーインフレや物資不足に苦しみ、一方で一部の特権的な新興財閥が巨万の富を得ることになりました。また、犯罪の急増、政治腐敗なども深刻な問題となり、経済的にも社会的にも混乱した時代を迎えました。政治においても、先が見えない時代となり、民族主義や帝国復活を掲げる極右勢力や、共産党の復活を掲げる政党が躍進しました。財政も危機的状況となり、チェチェン独立派による武力闘争など、あらゆる面で課題が山積みとなった1990年代でした。[プーチン時代]2000年の大統領選挙にプーチンが勝利して、第2代ロシア大統領となりました。プーチン大統領は「強いロシア」を前面に打ち出し、中央集権的な手法で混乱した経済・社会の建直しを図りました。国内では、特権的新興財閥と政治腐敗の抑制、国益を基準にしてとらえた主要産業構造の見直し、国営化を含め国家によるコントロールを強化しました。対外的には、豊富な天然資源を有する国の強みを十分に示すべくエネルギー外交を展開し、高い経済成長を遂げました。プーチン大統領は、チェチェン紛争に対しての妥協のない強硬姿勢や、元KGBというイメージなどもあり、その手法を独裁的と国内外で非難されることもありますが、経済成長とともに国民に広く支持され2選を果たしています。[双頭体制(メドヴェージェフとプーチン)]ロシア大統領は2選以上が禁止されているため、プーチン大統領は2008年に任期満了となり退任という形になりました。しかし、プーチンの側近であったメドヴェージェフを後継に指名した上で、自分は首相として政界の最高権力者であり続けています。メドヴェージェフ政権では、引続きプーチン路線が継承され、中央集権的で国益を最優先する姿勢を明確にしています。また、民族独立問題はチェチェンだけでなく周辺国にまで飛び火しており、それらの対応に関して、国際的な対立の火種になりかねない状況になってきています。対米関係も再び緊迫感が増しつつあり、今後の成行きが注目されるところです。さらに、2012年の選挙では、プーチンが再び大統領に返咲き、メドヴェージェフを首相に指名するという、いわば「入替え」が行われました。絶大な国民掌握力を誇る豪腕政治家プーチンですが、今回の選挙では多くの反対運動がおき、その手法と求心力が低下するのではないかとの見方も報道されました。■ 教育制度ロシアの教育制度は原則4・5・2・5制で、初等学校が4年、基礎学校5年、高等学校または職業技術学校が2年、大学が5年(学部によって異なる)となっています。初等学校と基礎学校が義務教育で、日本の小中学校と同様9年です。初等学校の入学は6歳となりますが、親の希望により7歳から開始することも可能で、その場合の初等学校は3年となります。また、シュコーラと呼ばれる11年制の初等中等教育学校は、初等・基礎・高等学校までを一貫教育として行われることが多いのが特徴です。義務教育後は、大学進学を前提とした高等学校と、職業技術学校に進路が分かれます。大学は学部により就学年数が2年間から6年間と異なります。大学院は博士候補養成課程3年とその後に博士課程3年が設けられています。なお、ソ連時代には国家教育を目的とされていましたが、1992年に新しい教育法が制定され脱国家教育が明確に打出された結果、多様な個人の育成を目的とした教育方針に大きく転換されて現在に至ります。.png) ■ スポーツ制度等ロシアは、1980年のモスクワオリンピックを始め、国際スポーツ競技大会で、多くの業績を残しています。なお。2014年には黒海沿岸のソチで冬期オリンピックが開催された他、2018年にもFIFAワールドカップ開催が決定しています。その他にも、ロシアはノーベル賞、学会、政治家などにも多くの優れた人材を輩出する国の1つにあげられます。

■ スポーツ制度等ロシアは、1980年のモスクワオリンピックを始め、国際スポーツ競技大会で、多くの業績を残しています。なお。2014年には黒海沿岸のソチで冬期オリンピックが開催された他、2018年にもFIFAワールドカップ開催が決定しています。その他にも、ロシアはノーベル賞、学会、政治家などにも多くの優れた人材を輩出する国の1つにあげられます。

-

-

-

参考資料

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア