香港

1 章 地域統括会社の作り方

-

-

1 章 地域統括会社の作り方

2 章 地域統括拠点の活用方法

3 章 M&A

4 章 会計

5 章 税務

6 章 労務

-

-

-

シンガポール・香港における地域統括機能

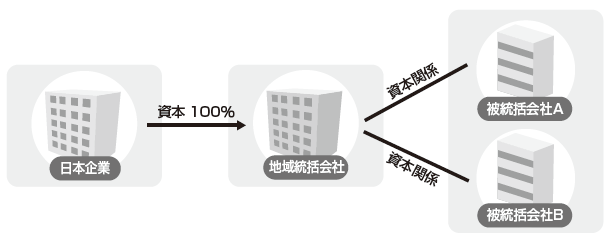

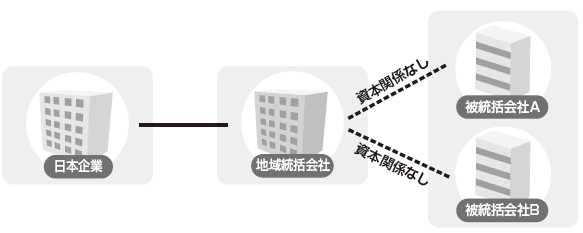

地域統括会社とは、さまざまな国に拠点を持つ企業が、世界をいくつかのエリアに分け、エリア単位で戦略の立案・遂行を行うために設置する地域本社のことです。地域統括会社は以下の2種類の形態に分かれます。

1 実質的な資本関係がある親会社として設置(統括エリア内各国のグループ内企業「被統括会社」へ出資)このケースは、地域統括会社が被統括会社の親会社として、業務の管理はもちろんのこと、資金の決済拠点としての機能を持たせる目的があります。

2 実質的な資本関係はない親会社として設置(統括エリア内各国のグループ内企業の業務上の統括機能を有する)このケースは、地域統括会社と被統括会社の間には資本関係がなく、単純に業務等の管理をすることを目的としています。また、日本企業と地域統括会社の関係については、上記1のケースと同様に資本関係のある場合と、他社に被統括会社の業務等の管理を委託する場合(日本企業と地域統括会社の間に資本関係はない)が考えられます。

現在、アジア域内の多くの投資プロジェクトは、日本を介さない域内完結型へと急速に変化しています。日本を経由しないことで、現場により近い地域本部に集約した資金を現地で決裁するなど速やかな対応が可能になり、スムーズに再投資を行うことができるようになります。アジア地域での熾烈な競合を勝ち抜くためには、当該スキームによるビジネスモデルが不可欠となりつつあります。

■統括拠点の活用方法統括機能の他、シンガポールや香港に拠点を設置することで、「投資持株会社として利用できる」「三国間貿易(オフショア貿易)活動の拠点として利用できる」などのメリットも得られます。

[持株会社としての統括拠点]本来、投資持株会社とは、他の会社の株式を所有することによって、その事業活動を自社の管理下に置き、実質的に支配する会社を指します。ただし、この場合はシンガポールや香港以外の国に日本から投資する際に発生する通関や税務リスクを避けるための会社という意味合いを持ちます。

[三国間貿易(オフショア貿易)活動の拠点]三国間貿易(オフショア貿易)とは、実際に貨物は当地を経由させずに、書類や決済のみを当地経由で行う貿易のことをいいます。シンガポールや香港では、オフショア利益については課税されません。移転価格の書類を正しく作成し、オフショアルールに沿って適切に運営していれば、シンガポールや香港の会社で収益に課税されることなく入金を受けることが可能となります。 -

地域統括会社設立のモデルケース

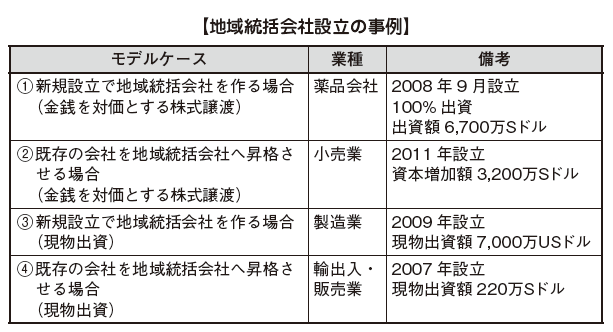

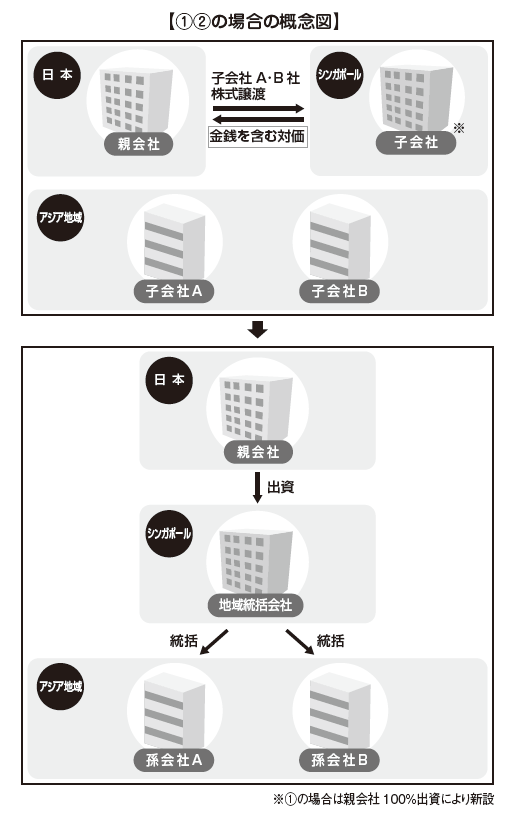

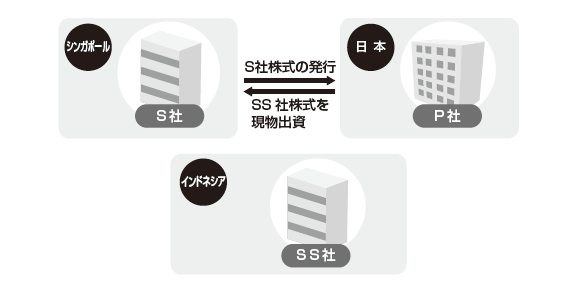

実際に地域統括会社を設立する場合にどのような方法があるのかを検討していきます。便宜上、シンガポールに地域統括拠点を置くと仮定して、実例をもとに「金銭を対価とする株式譲渡による方法」と「現物出資をする方法」の2つの方法を解説していきます。 ■金銭出資(金銭を対価とする株式譲渡による方法)金銭出資とは株式譲渡の対価として金銭を支払う方法のことをいいます。この方法を利用し、シンガポールに地域統括会社を設立するスキームは、「新規設立で地域統括会社を作る場合」と「既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合」の2つに大別されます。上表にある、ケース①、ケース②の詳細については次のとおりです。[モデルケース①]…新規設立で地域統括会社を作る場合ケース①の薬品会社は2008年に、アジア地域における販売統括会社として、シンガポールに親会社100%出資による子会社を設立しました。シンガポールの販売統括会社がアジア5カ国(台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、中国)の販売子会社を統括管理することで、アジア地域におけるさらなるマーケットシェア拡大と、新規市場への進出、プレゼンス向上を狙った戦略です。新規設立の場合、シンガポールの子会社には現金がありませんので、親会社は金銭出資を行った後、株式譲渡することで、シンガポールの資金を吸い上げる形となります。[モデルケース②]…既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合ケース②の小売業の会社は2011年、シンガポールにある既存子会社を地域統括会社に昇格させるために、タイ、ミャンマー、シンガポールに所在する子会社の株式取得を目的に増資しました。シンガポール子会社に日本親会社が保有する各国子会社の株式を譲渡する形となります。つまり日本親会社が既存のシンガポール子会社に外国子会社株式を譲渡し、その対価として金銭を支払うことにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。

■金銭出資(金銭を対価とする株式譲渡による方法)金銭出資とは株式譲渡の対価として金銭を支払う方法のことをいいます。この方法を利用し、シンガポールに地域統括会社を設立するスキームは、「新規設立で地域統括会社を作る場合」と「既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合」の2つに大別されます。上表にある、ケース①、ケース②の詳細については次のとおりです。[モデルケース①]…新規設立で地域統括会社を作る場合ケース①の薬品会社は2008年に、アジア地域における販売統括会社として、シンガポールに親会社100%出資による子会社を設立しました。シンガポールの販売統括会社がアジア5カ国(台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、中国)の販売子会社を統括管理することで、アジア地域におけるさらなるマーケットシェア拡大と、新規市場への進出、プレゼンス向上を狙った戦略です。新規設立の場合、シンガポールの子会社には現金がありませんので、親会社は金銭出資を行った後、株式譲渡することで、シンガポールの資金を吸い上げる形となります。[モデルケース②]…既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合ケース②の小売業の会社は2011年、シンガポールにある既存子会社を地域統括会社に昇格させるために、タイ、ミャンマー、シンガポールに所在する子会社の株式取得を目的に増資しました。シンガポール子会社に日本親会社が保有する各国子会社の株式を譲渡する形となります。つまり日本親会社が既存のシンガポール子会社に外国子会社株式を譲渡し、その対価として金銭を支払うことにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。 [金銭出資における留意点]金銭出資による設立の場合、日本親会社から譲渡される株式は直近の時価での評価となるため、帳簿価額との間に譲渡損益が生じてしまいます。そのため、特定の国(シンガポール、マレーシアなど)を除き、キャピタル・ゲイン課税の対象となります。そこで、株式譲渡の対価として金銭を使用しない方法も選択することができ、当該方法を現物出資といいます。■現物出資現物出資によってシンガポールに地域統括会社を設立するスキームは、金銭出資同様に、「新規設立で地域統括会社を作る場合」と「既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合」の2つに大別されます。前掲表にある、ケース③、ケース④の詳細については次のとおりです。[モデルケース③]…新規設立で地域統括会社を作る場合ケース③の製造業の会社は2009年、日本親会社がシンガポールに子会社を新規設立し、当該親会社が保有する既存子会社の株式を新規設立法人に現物出資することにより、地域統括会社を設立しました。つまりこのケースは、日本親会社の100%出資により地域統括会社を新規設立し、当該親会社が外国子会社株式を現物出資することにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。[モデルケース④]…既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合ケース④の輸出入・販売業の会社は、2007年、タイ、台湾、香港、韓国子会社の株式を既存のシンガポール子会社に現物出資し、地域統括会社へと昇格させました。この方法により、金銭を使用せずに統括会社を設立することが可能となり、現金調達などの手間を省くことができます。つまりこのケースは、日本親会社が既存のシンガポール子会社に外国子会社株式を現物出資することにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。

[金銭出資における留意点]金銭出資による設立の場合、日本親会社から譲渡される株式は直近の時価での評価となるため、帳簿価額との間に譲渡損益が生じてしまいます。そのため、特定の国(シンガポール、マレーシアなど)を除き、キャピタル・ゲイン課税の対象となります。そこで、株式譲渡の対価として金銭を使用しない方法も選択することができ、当該方法を現物出資といいます。■現物出資現物出資によってシンガポールに地域統括会社を設立するスキームは、金銭出資同様に、「新規設立で地域統括会社を作る場合」と「既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合」の2つに大別されます。前掲表にある、ケース③、ケース④の詳細については次のとおりです。[モデルケース③]…新規設立で地域統括会社を作る場合ケース③の製造業の会社は2009年、日本親会社がシンガポールに子会社を新規設立し、当該親会社が保有する既存子会社の株式を新規設立法人に現物出資することにより、地域統括会社を設立しました。つまりこのケースは、日本親会社の100%出資により地域統括会社を新規設立し、当該親会社が外国子会社株式を現物出資することにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。[モデルケース④]…既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合ケース④の輸出入・販売業の会社は、2007年、タイ、台湾、香港、韓国子会社の株式を既存のシンガポール子会社に現物出資し、地域統括会社へと昇格させました。この方法により、金銭を使用せずに統括会社を設立することが可能となり、現金調達などの手間を省くことができます。つまりこのケースは、日本親会社が既存のシンガポール子会社に外国子会社株式を現物出資することにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立するスキームになります。 [現物出資する場合の日本側の検討項目]現物出資を行う場合には、日本側の税務の問題が生じます。税務上、現物出資は資産の譲渡として扱われます。そのため、譲渡時に発生する税金等に留意する必要があります。

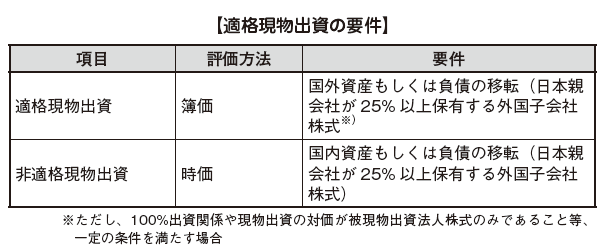

[現物出資する場合の日本側の検討項目]現物出資を行う場合には、日本側の税務の問題が生じます。税務上、現物出資は資産の譲渡として扱われます。そのため、譲渡時に発生する税金等に留意する必要があります。 適格現物出資の要件内国法人が外国法人に対し現物出資を行う場合、法人税法62条4項に基づき適格現物出資と非適格現物出資に分けられます。適格現物出資に該当するものに関しては、外国法人へ移転する資産の評価額は簿価に基づきますが、非適格現物出資に関しては時価での評価となります。適格現物出資の要件は次のとおりです。

適格現物出資の要件内国法人が外国法人に対し現物出資を行う場合、法人税法62条4項に基づき適格現物出資と非適格現物出資に分けられます。適格現物出資に該当するものに関しては、外国法人へ移転する資産の評価額は簿価に基づきますが、非適格現物出資に関しては時価での評価となります。適格現物出資の要件は次のとおりです。 譲渡損益現物出資によりシンガポールに地域統括会社を設立した場合については、100%グループ間の組織再編成として適格現物出資に該当するものと考えられます。適格現物出資に該当した場合、当該株式については帳簿価額での引継として扱われるため、譲渡損益は発生しません。為替損益海外子会社株式をシンガポール子会社に現物出資する際、設立時の外国為替レートと現物出資時のレートは変動していると考えられます。その場合、当該変動により生じた差損益は譲渡損益ではなく、為替損益となるため損金もしくは益金算入することが認められます。検査役の選任現物出資の際には定款に記載しなければならず、裁判所に検査役の選任の申立てが必要です。また、財産の価値が定款で定めた価額に著しく不足していた場合には、発起人、設立時取締役は連帯してその不足額を支払う義務があります。[現物出資する場合のシンガポール側の検討項目]譲渡差益に対する課税現物出資は会計上出資取引となりますが、税務上は株式譲渡と同様とみなされます。つまり、地域統括会社に金銭出資をし、その対価として株式を売却したとみなされるため、株式譲渡に係るキャピタル・ゲイン課税に留意が必要です。ただし、シンガポールについては、キャピタル・ゲインに対する課税がないため、税務上のリスクは少ないといえるでしょう。

譲渡損益現物出資によりシンガポールに地域統括会社を設立した場合については、100%グループ間の組織再編成として適格現物出資に該当するものと考えられます。適格現物出資に該当した場合、当該株式については帳簿価額での引継として扱われるため、譲渡損益は発生しません。為替損益海外子会社株式をシンガポール子会社に現物出資する際、設立時の外国為替レートと現物出資時のレートは変動していると考えられます。その場合、当該変動により生じた差損益は譲渡損益ではなく、為替損益となるため損金もしくは益金算入することが認められます。検査役の選任現物出資の際には定款に記載しなければならず、裁判所に検査役の選任の申立てが必要です。また、財産の価値が定款で定めた価額に著しく不足していた場合には、発起人、設立時取締役は連帯してその不足額を支払う義務があります。[現物出資する場合のシンガポール側の検討項目]譲渡差益に対する課税現物出資は会計上出資取引となりますが、税務上は株式譲渡と同様とみなされます。つまり、地域統括会社に金銭出資をし、その対価として株式を売却したとみなされるため、株式譲渡に係るキャピタル・ゲイン課税に留意が必要です。ただし、シンガポールについては、キャピタル・ゲインに対する課税がないため、税務上のリスクは少ないといえるでしょう。

-

-

-

事業拠点としての香港

シンガポールは、地域統括会社を設立した企業に対して優遇制度を付与しています。一方、香港には地域統括会社に特化した優遇制度は特段ありませんが、税務上、他国に比べ有利な点や、充実したインフラ設備など、統括拠点を設けるに当たりさまざまなメリットが存在します。それらのメリットを活かそうと、近年香港に地域統括会社を設立する企業が増えています。

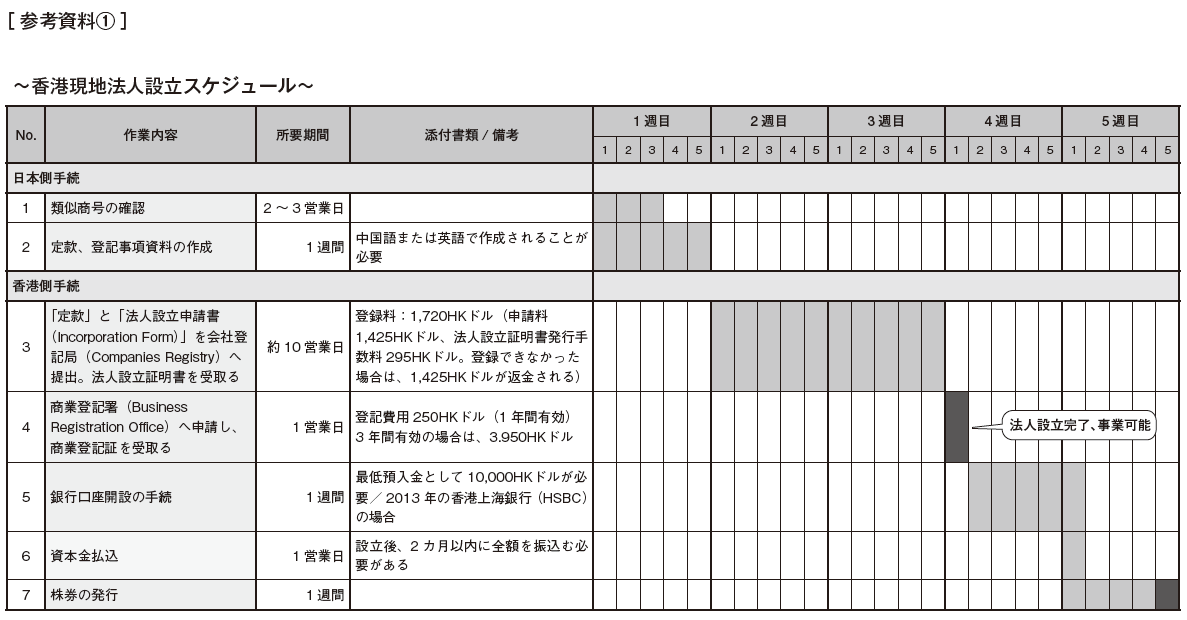

香港に地域統括会社を設立する場合、香港会社条例に準拠し、設立手続を行わなければなりません。本節では、香港においての会社設立手続の流れや、それに係る香港会社条例について解説していきます。 -

現地法人による設立

一般的に、香港に事業拠点を設立する場合、進出の目的、事業内容等を考慮して、通常は現地法人、支店、駐在員事務所のいずれかの事業形態を選択することになります。本項では、地域統括会社としての拠点という意味で、現地法人に特化して焦点を当てていきます。

■香港における現地法人の特徴外国法人が香港に現地法人を設立する場合、内国法人として扱われます。現地法人は定款で事業目的を制限しない限り、活動内容に制約を課されることはありません。香港における設立手続に要する時間は、非公開会社の場合は約5営業日、その他の会社形態の場合は約1ヵ月を必要とします。現地法人の特徴として次の点が挙げられます。

・外国資本100%での設立が可能・業種により参入規制あり・繰越欠損金を永久的に繰越可能(ただし、会社設立後も営業収入がなく、費用のみが生じている場合は、欠損金と認められない可能性もある)・支店および駐在員事務所に比べて自由な活動が可能・迅速な意思決定が可能・キャピタル・ゲインおよび受取配当金が非課税

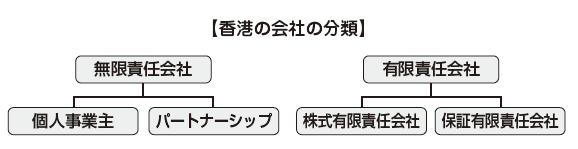

■会社形態[無限責任会社と有限責任会社]香港会社法において会社は、無限責任会社(Unlimited Company)と有限責任会社(Limited Liability Company)の2種類に大別されます。日本企業が香港で会社を設立する場合、そのほとんどが株式有限責任会社を採用しています。

無限責任会社無限責任会社は、会社債権者に対して社員が無限連帯責任を負う会社形態であり、日本の合名会社に該当します。香港では個人事業主、およびパートナーシップの2形態に分類されます。

①個人事業主個人事業主は、法人格を持たず、個人が事業主となって営業活動を行う事業形態で、事業主が個人的に無限責任を負います。税務局商業登記署(Business Registration Office:日本でいう税務署)に事業登記を行い、商業登記証(B/R:Business Registration Certificate)の発行を受けます。税務申告を行いますが、会計監査を行う必要はありません。

②パートナーシップ(組合)パートナーシップは、事業目的のために集まったパートナーの集合体で、各パートナーがパートナーシップの債務について個人的に責任を負う形態です。手続自体はすぐにできますが、組合契約に関する交渉が長引くことがあります。この形態は法律事務所などを除けばほとんどありません。

有限責任会社香港で設立された有限責任会社は、株主がその有する株式の引受価格を限度とする責任を負う株式有限責任会社と、保証による保証有限責任会社との2通りがあります。

①株式有限責任会社株式有限責任会社は、各株主が出資額を限度に責任を負う事業形態です。香港においても最もポピュラーな形態の会社であり、日本の会社法上の株式会社に相当します。

②保証有限責任会社保証有限責任会社は、会社の清算時に負う株主の責任を、基本定款および附属定款において資産に寄与した額を限度と定める会社を指します。

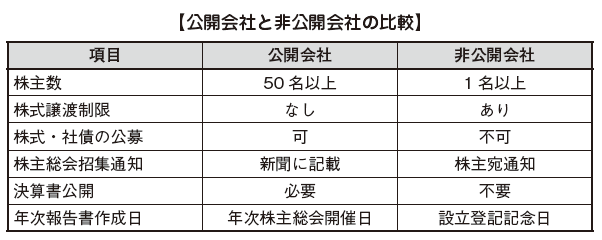

[公開会社と非公開会社]有限責任会社は公開会社、非公開会社に分類され、公開会社は、さらに上場会社と非上場会社に分類されます。

公開会社、非公開会社のどちらを設立するかは、基本的には発起人の意思に任されますが、日本企業の未上場会社のほとんどが、手続が簡易なことから、株式による非公開会社を選択しています。香港会社条例における非公開会社とは、当該会社の附属定款において、以下の3項目について規定した会社になります。これらの要件を満たしていない会社は公開会社として扱われます。

・株式譲渡制限・株主の人数制限(従業員を除く社員数と株主数が50名以下)・株式、社債の公募禁止

株式譲渡の制限は、①既存株主に株式の「先買権」を設定する、もしくは、②取締役会に株式譲渡の登記を行わないようにする「完全裁量権」を与える、の2通りの方法で行われます。 -

現地法人の設立手続

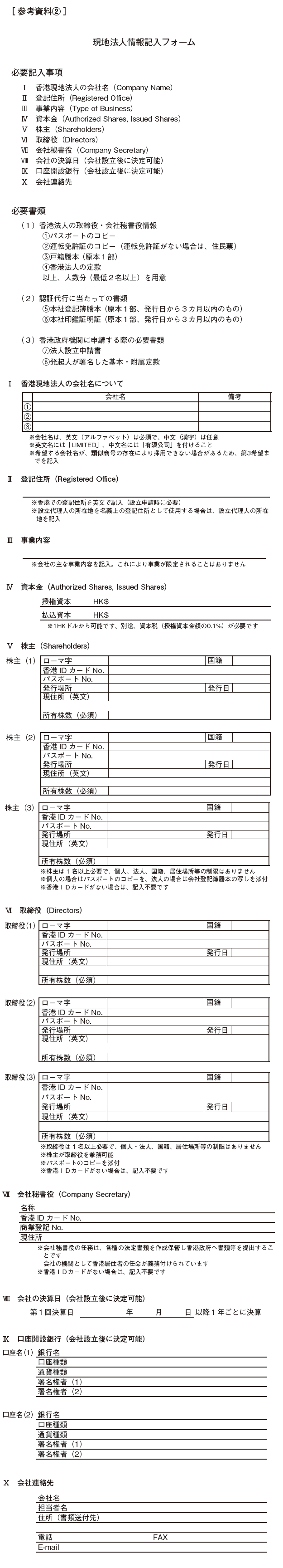

香港で会社設立する際には、会社法に準拠し設立手続を進めなければなりません。その際、次の項目について決めなければなりません。

■会社名の決定名称は英文表記、あるいは英文・中文併記の2種類から決めます。中文表記の会社名(商号)は任意です。英文表記の場合は「Limited」、中文表記の場合は、「有限公司」を社名につけます。また、会社名が決定したら会社登記局(Companies Registry:日本でいう法務局)で類似商号の存在を確認する必要があります。なお、既存の法人を買うシェルフ・カンパニー制度を利用する場合は、会社リストから会社名を選び申請するだけで済むため、新規設立に比べ時間を短縮することが可能です。

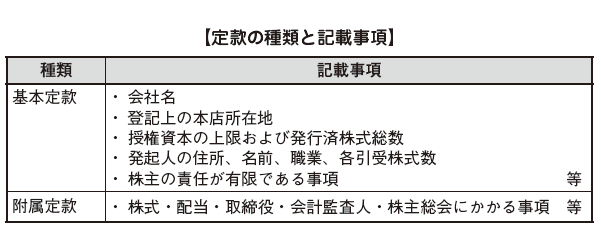

■定款の作成定款には基本定款と附属定款の2種類があります。基本定款とは法律により記載することを定められている定款で、附属定款は会社の運営規則を記載した定款になります。

[株主、取締役]株主、取締役は、個人、法人、国籍、居住国を問わず、必ず1名以上選定する必要があります(取締役が個人の場合には18歳以上であることが条件)。また、株主と取締役が同一であれば1名での会社設立が可能です。香港では日本のような「代表取締役」という法的な地位は存在せず、会社登記局に対しては「取締役(Directors)」として登記されます。

[会社秘書役]香港においては、会社条例に基づき会社秘書役を選定することが義務付けられています。会社秘書役の役割としては、各種法定書類の作成、登記、保管などが挙げられます。

[資本金]香港法人は資本金1HKドルから設立が可能です。登記時に授権資本金の0.1%の資本登録料を香港政府へ納めることになるので、実務上、授権資本金額と払込資本金額を同額にするケースが多く見られます。なお、日本や中国と異なり、設立登記前に出資払込金証明等は不要になっており、払込期間は設立後2カ月以内となっています。

[事業目的]香港では原則、定款で事業目的を制限しない限り、基本的にほとんどの事業を行えます。ただし、商業登記証に主要な業務を記載する義務があります。なお、金融業や飲食業、学校・教育、不動産業、人材斡旋業等の事業については、設立後にライセンスの取得が必要となります。ただし、実務上、記載した事業と異なる事業を設立後に行ったとしても、罰金などのペナルティーを受けることはほとんどありません。

■必要書類香港で現地法人を設立する場合、以下の書類が必要となります。

・定款の写し・設立申請書・会社登記局への通知書

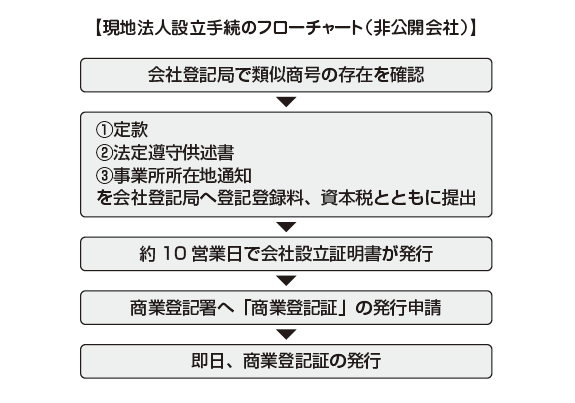

■設立手続の手順香港に現地法人を設立する場合、次の手順で手続を行います。

-

現地法人設立後の手続

■取締役会の開催取締役会は、株主総会開催日と決議内容を決める目的で1年に最低1回の開催が義務付けられています。また、重要な変更がある場合においても開催が義務付けられます。

■株主総会の開催香港会社条例上、会社設立後18カ月以内に株主総会を開催し、また2年目以降は前年度から15カ月以内での開催が義務付けられています。株主総会での決議内容は次のとおりです。

[株式の割当]授権資本金の範囲内で払込資本金を決定し、株主に対して株式を割当てます。株主は制限がなく、未成年や法人でもなることが可能です。また、名義株主(ノミニー)を登記することも可能です。

[会社の登記住所]本店として登記する住所を決めます。

[銀行口座の開設、決算日の決定]会社の法人銀行口座を開設し、決算日を決定します。最初の決算日は設立日より18カ月以内となっています。

■事業登記の申請(税務局に申請)内国歳入庁(IRD:Inland Revenue Department)の商業登記署に事業登記を申請します。申請後10日前後で商業登記証が発行されます。証明書の有効期限は1年間で、1年ごとに更新が必要になります。

■法人所得税の申告税務当局は、会社設立後18カ月後に法人所得税申告書を発行します。事業者は当該発行日から3カ月以内に課税所得算定明細および監査済財務諸表を添付して同申告書を提出します。その後、最終賦課通知書が発行され、通知書記載の納税期限までに納税を行います。なお、次年度からは発行日より1カ月以内に同申告書を提出する必要があります。

■会社決算第1回会社決算は、会社法上、設立後18カ月以内(2年目以降は年1回)に開催しなければなりません。決算日は会社設立時に決定することも、正当な理由があれば決算日を変更することも可能です。また、すべての会社は会計監査を受けねばならず、会計帳簿を7年間保存することが義務付けられています。

■会計監査日本では上場会社等の大企業のみが対象となっていますが、香港ではすべての会社に対して会計監査が義務付けられています。監査は会計事務所に依頼しますが、香港の会計士のサポートは費用が高いため、監査費用は設立前にあらかじめ考慮しておくべきです。

■年次報告書の提出会社は、毎年設立該当日以降、42日以内に商業登記署へ取締役もしくは会社秘書役が署名した年次報告書(Annual Return)を提出しなければなりません。年次報告書に記載されている会社登記内容は、以下のとおりです。

[年次報告書の記載内容]・商号・会社登記住所・授権資本金、発行済資本金および払込資本金・前年度の年次報告書に記載されている日付以降の株式譲渡の登記日・取締役、会社秘書役の氏名、住所、国籍、パスポート番号・株主の名称、住所、持株数・担保付負債の金額・株主名簿の保管場所なお、公開会社の場合は、上記に加え、財務諸表の提出も義務付けられています。

■商業登記証(B/R)の更新事業登記の申請の際に発行される、商業登記証の有効期限は通常1年のため、毎年更新する必要があります。 -

シェルフ・カンパニーを利用しての設立

シェルフ・カンパニーとは、既存の法人(弁護士や公認会計士といった発起人により設立が完了している法人)を購入し、当該法人を拠点として活動していく方法です。これを利用することにより、通常の新規設立手続の手間を省けるため、迅速な登記が可能となります。ただし、商号や定款などがすでに決まっているため、変更を希望する場合には手続が必要になります。なお、商号の変更の際には、新規設立の会社と同様に、変更予定の商号が使用可能かを調べ、問題なければ会社登記局に変更登録の申請をします。その際、関連書類の再作成が必要になり、完成には2週間ほどかかります。

-

-

-

M&A に関する税務

■ 資産取得[資産譲渡」香港では、 資産譲渡益に対する課税はありません。[のれん]税務上、のれんの償却費は損金算入することができません。ただし、税務条例(IRO:Inland Revenue Ordinance)によると、特定の条件を満たすことによって、次の無形資産に関する支払費用を、税務上、控除することが認められています。・ 収益を生む事業や取引に使用する商標、デザイン、特許のための登録費、研究開発費・ 香港内で使用する商標権およびノウハウの権利の取得費(関連者からの取得は除く)・ 著作権、登録デザイン、登録商標権の取得にかかわる支出の5年にわたる償却費[物品サービス税・ 付加価値税]香港では現在のところ、物品サービス税(GST)および付加価値税(VAT)はありません。■ 株式取得株式取得によって、香港企業の株主が変わることで発生する税金はありません。

[免税規定]グループ内における株式譲渡の場合には、免税規定が設けられています。適用要件は、売買当事者が取引日現在および以後2年以上にわたって、90%以上の資本関係にあることです。たとえば、日本親会社(A社)が香港子会社(B社)の株式のすべてをグループ内の日本子会社(C社)に譲渡する場合のA社とC社の資本関係の要件となります。ただし香港子会社(B社)に対する持株比率自体は要件とされていません。なお、仮に2年以内に90%以上の資本関係が崩れた場合は、免税は無効となります。また、2年経過後に90%以上の資本関係が崩れることが当初から予定されている場合も免税の適用はありません。[税務保証]ターゲット企業が税金滞納や税務規定違反をしているかどうかについて、香港の歳入局から助言はありませんので、株式取得契約の中に税務に関する保証について明記する必要があります。[繰越欠損金]通常、繰越欠損金は将来の課税収益と相殺します。香港には、グループ法人税制は存在しないため、それぞれの法人が課税主体と見なされます。事業取得や資産取得によって、繰越欠損金が買収企業に移転することはありません。また、株式取得によって当該企業の株主が変わる場合、繰越欠損金の残高に変更を及ぼすことはありません。[印紙税]香港株式の移転には印紙税が発生します。香港法人株式の売買を行う場合、売買証書(Contract Note)を作成する必要があり、印紙税は売買代金と株式時価のいずれか高い方に対して0.1%です。売買証書には売付証(Sold Note)と買付証(Bought Note)があるため、合計で0.2%となります(通常は売り手と買い手がそれぞれ0.1%ずつ負担します)。

-

-

-

参考資料

・ Deacons・ 森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ編『アジア新興国の上場会社買収法制』商事法務、2012 年

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア