ナイジェリア

2 章 投資環境

-

-

ナイジェリアの投資環境 ~アンケートから見る~

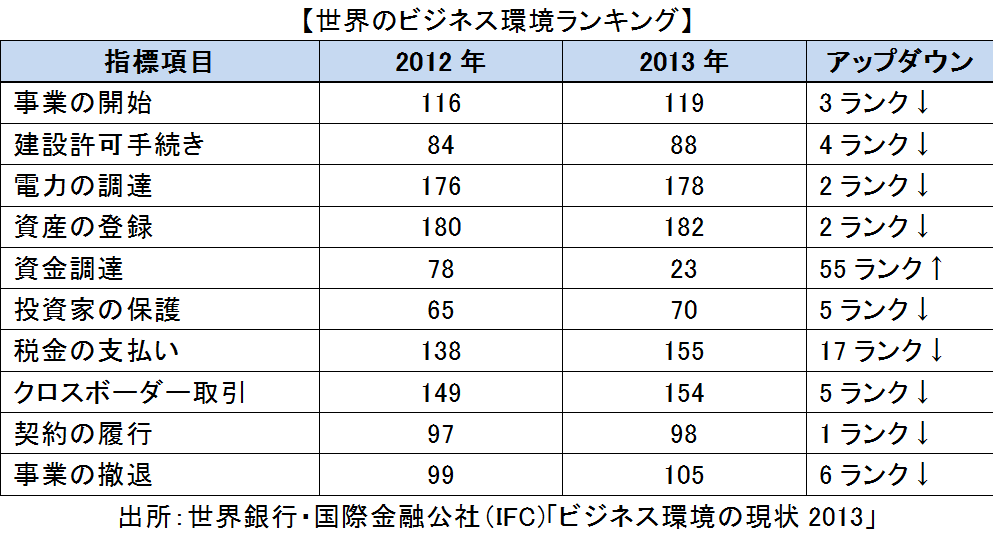

■ビジネス環境の現状2013(アンケート)より世界銀行と国際金融公社(IFC)が、2012年10月に「ビジネス環境の現状2013」を共同で発表しています。このアンケートから世界のナイジェリアの評価を見ていきます。 ナイジェリアは、このランキングの総合順位が183の国と地域中131位(2012年は133位)で、世界的に低いランクにあります。また、南アフリカ(39位)、ガーナ(64位)、チュニジア(50位)、エジプト(109位)などのアフリカで経済発展が期待されている他の国々や、ネクストイレブンの呼ばれるメキシコ(48位)、トルコ(71位)、インドネシア(128位)などと比べてもと低いランクにあります。

2013年のランキングで、ナイジェリアが総合順位より、高いランキングがついた項目は、「資金調達」「投資家の保護」「建設許可手続き」「契約の履行」「事業の撤退」「事業の開始」の6項目です。

-

金融(株式)市場

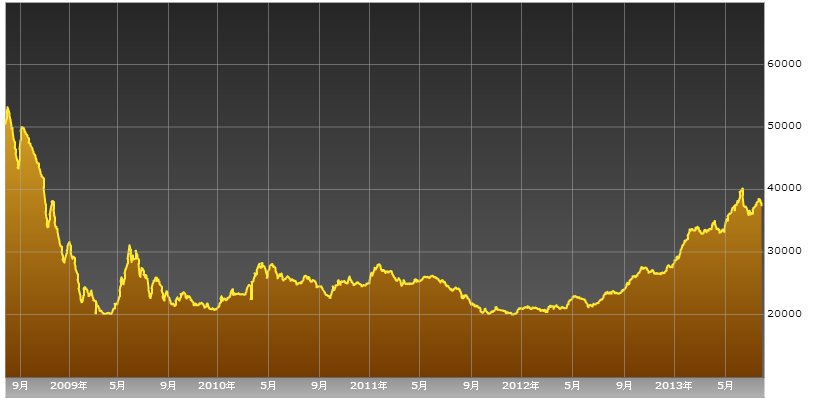

ナイジェリアには2つの証券取引所があり、1つはナイジェリア経済の中心都市であるラゴスにあるナイジェリア証券取引所(NSE: The Nigerian Stock Exchange)、もう1つは首都アブジャのあるアブジャ証券商品取引所(ASCE :Abuja Securities and Commodities Exchange)です。NSEは、1960年にラゴス証券取引所として設立され、その後に名称を変更して現在に至ります。株式、債券取引をメインとしており、サハラ以南のアフリカでは、南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所に次ぐ規模で、時価総額512億USドル、上場企業数257(2011年現在) となっています。規制緩和により外国人が自由に投資が可能になっています。また、2011年に、アフリカ有数の資産家であるAliko Dangote 氏がNSEの頭取に就任したことで話題になりました。株価指数には、全株を対象としたNSE 全株指数、特定銘柄によるNSE30 などがあります。また、ASCEでは、トウモロコシやキャッサバ(コーリャン)など穀物を中心とした商品先物取引などが行われています。【ナイジェリア証券取引所 株価の推移(NGSEINDX)】

※NGSEINDXはナイジェリア証券取引所の全株指数

-

為替レート

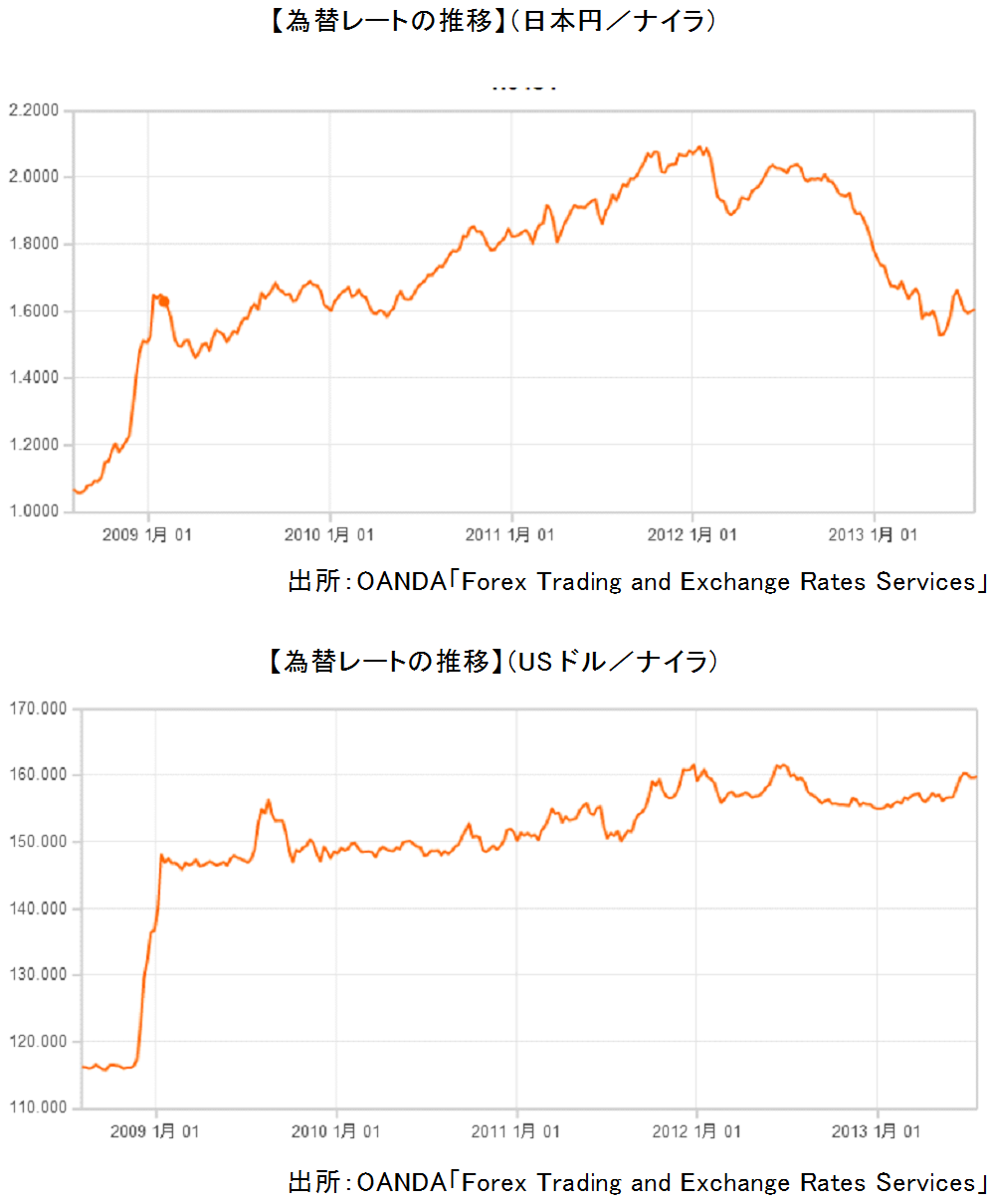

ナイジェリア通貨ナイラは、2008年11月に世界金融危機の影響を受けて、対USドル、対ユーロ、対円などの主要通貨に対して値を大きく下げました。対USドルは約120ナイラで推移したいたものが、約150ナイラにまで急激に値を下げました。その後は世界金融危機以前にくらべるとナイラ安の状態ではありますが、やや落ち着きを取り戻しています。ナイジェリアの為替に関する特徴として、石油輸出により獲得してきた外貨の積み上げがあります。ナイジェリアの外貨準備高は2012年464億USドルあり、これが事実上ペッグ制を維持する力となり、為替を比較的安定的にしています。また、2012年には外貨準備の一部を中国の人民元にすることが政府より発表されました。引き続きUSドルを中心にユーロ等欧州通貨を主要外貨準備とするものの、今後の中国の影響力を見据えての新たな動きと言えるでしょう。

-

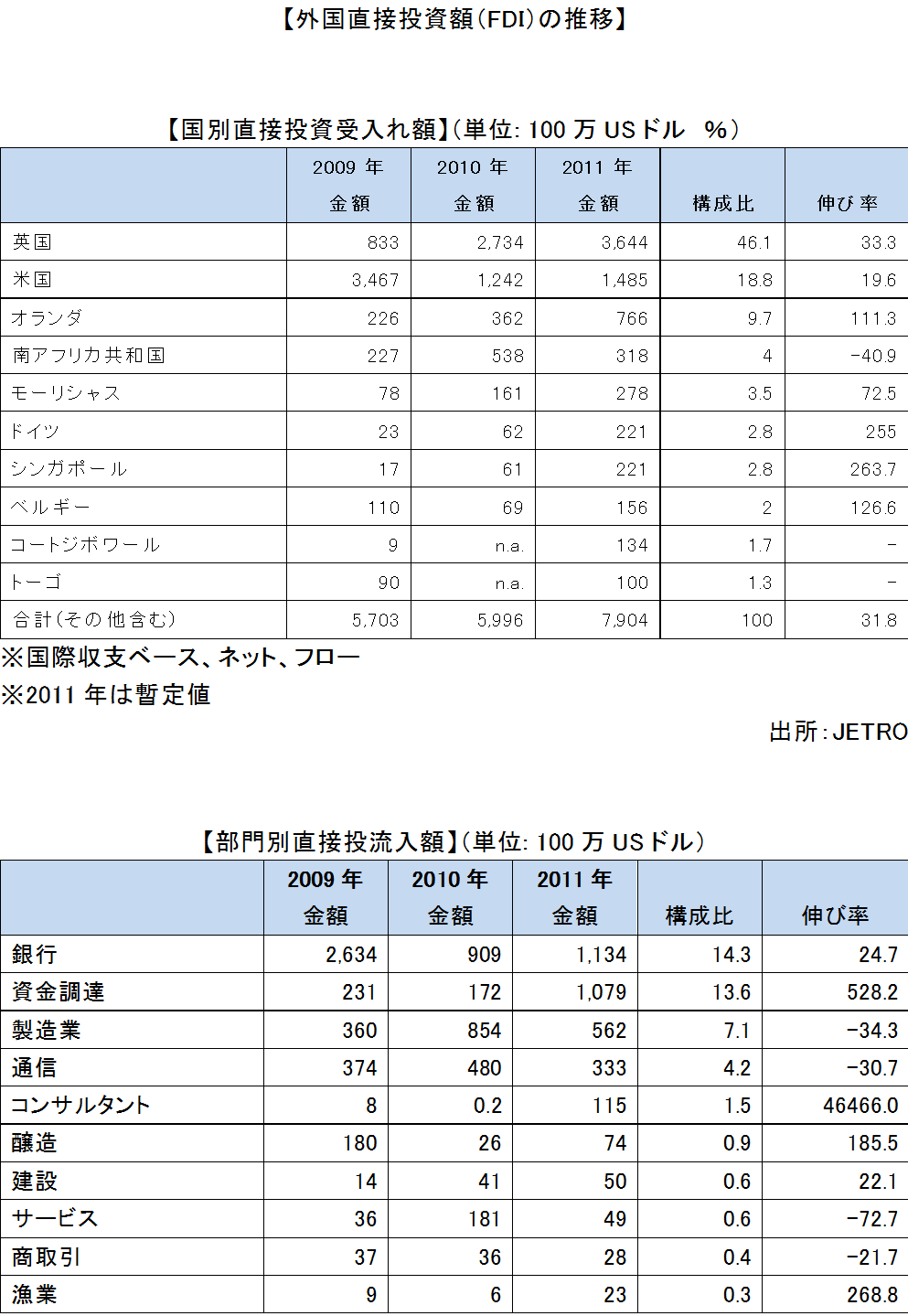

外国直接投資額(FDI)

ナイジェリアへの外国直接投資額は、アフリカでは南アフリカに次いで大きく、特にこの10年間は大きく伸びています。2011年の受け入れ額は79億ドルとなり、世界で第19位となっています。外国直接投資額を国別に見てみると、石油メジャーのある英国、米国、オランダなどが上位を占めていることがわかります。また、フランスをはじめ、歴史的につながりの深い欧州各国からの投資が多いのも特徴です。まだ金額は少ないですが、中国、韓国、日本からの投資も増えており、世界的に注目を集めていることがわかります。中国にとってナイジェリアは、アフリカの中ではもっとも大きな投資先と位置付けられており、今後のエネルギー争奪戦を含めてさらに注目されていくこととなるでしょう。

-

インフラ

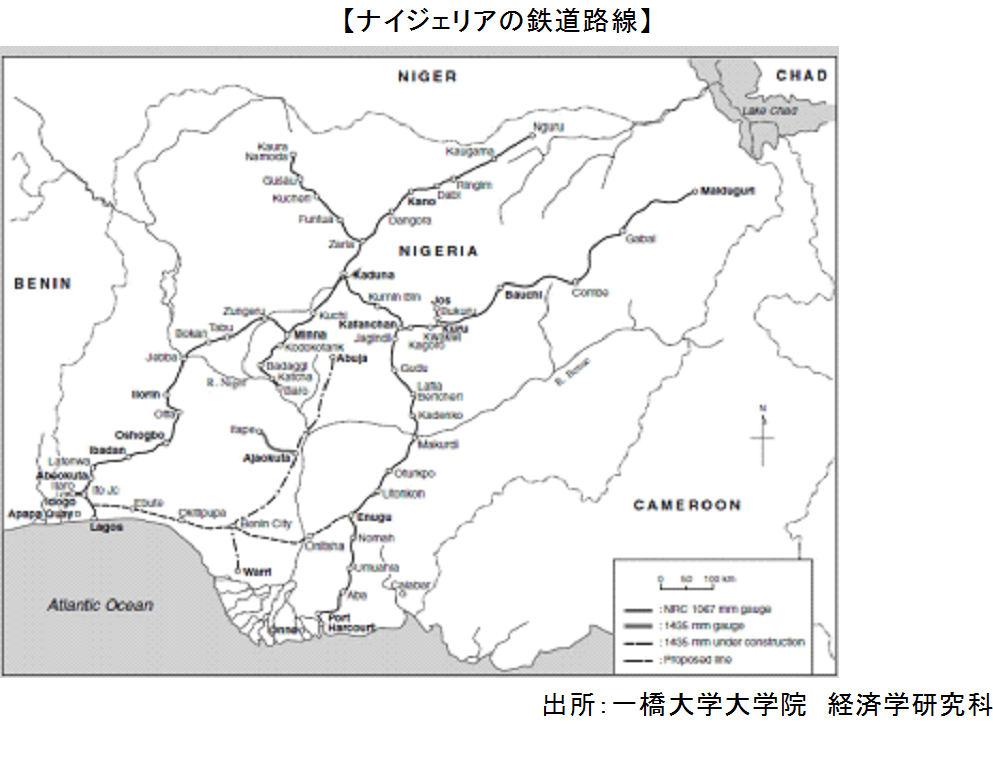

世界経済フォーラムが行っている、「世界競争力レポート(The Global Competitiveness Report)2012-2013」によると、ナイジェリアのインフラの総合評価は144カ国中117位です。モロッコ52位、南アフリカ48位、ケニア80位、ガーナ86位、エジプト88位といったアフリカの国々にくらべても、大きく水をあけられている状態にあります。ナイジェリアのインフラ評価はアフリカの中でも下位グループに位置します。各インフラの評価は、道路114位、鉄道95位、港湾106位、空港100位、電力138位、固定電話135位、携帯電話124位となっています。■鉄道ナイジェリアには、主要地域・都市を結ぶ3 本の主要な鉄道路線があります。一つは、ナイジェリア最大の都市ラゴスと北部の中心都市カノを結ぶ路線、もう1つは、南東部の港湾都市であるポート・ハーコーと北東部のマイドゥグリを結ぶ路線で、この二つは植民地時代に整備されたものです。3つ目は、植民地時代のあとに新設されたアジャオクタとイタクペを結ぶ路線です。いずれもナイジェリア鉄道公社(NRC:Nigerian Railway Corporation)が運営するもので、総延長距離3,528㎞(2000年)です。ナイジェリアの鉄道は植民地時代には主要な輸送機関として機能していましたが、産油国としてガソリンを安価に提供できるナイジェリアの特徴を生かして、政府が自動車輸送を優先してきたため、現在は陸運の大部分を自動車輸送が占めています。NRCは慢性的な赤字を抱え、鉄道路線のメンテナンスは長い期間にわたり滞ってきました。近年になり、徐々にメンテナンスが行われるようになってきましたが、まだまだ主力輸送機関と言える状態ではありません。旅客に関しても、例えばメインの路線であるラゴスとカノを結ぶ列車は1週間に一往復のみで、他の路線も同程度かそれ以下です。また、現在の首都のアブジャには鉄道は通っていないことや、国境を越えて隣国との国際路線がないこともあり、いまだに輸送手段としては貨物、旅客ともに存在感が大きいとは言えません。

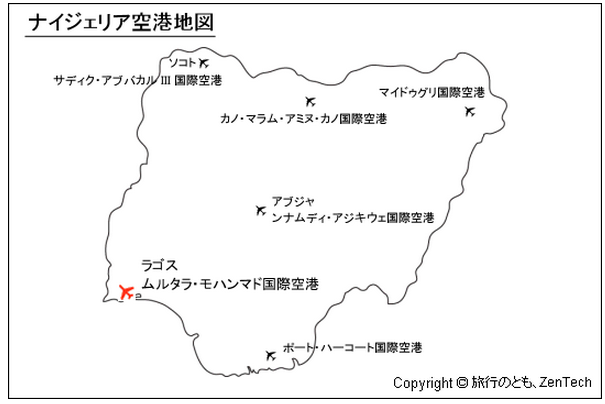

■港湾ナイジェリア最大の都市であるラゴスは、もともとポルトガルによって開かれた港町で、その後、イギリスの植民地時代に北部のカノへの鉄道路線ができ、貿易港として繁栄を遂げました。現在でもナイジェリアの大半の貨物が取り扱われている国内最大の港湾です。コンテナ取扱量は587,600TEU(2006年)で、アフリカでは南アフリカのダーバン、ケープタウンに次いており、アフリカの主要港の一つです。また、コートジボアールのAbidjanやガーナのTema&Takoradiとともに西アフリカの海運に欠かせない港湾でもあります。主にラゴス港、アパパ港、ティン・カン港からなり、食料品などの消費財から、機械、自動車まで多くの貨物が輸入され、原油や木材、カカオなどが輸出されています。また、ナイジェリア南東部のボニー川の加工に位置するポート・ハ―コートは、イギリスの植民地時代に石炭の積み出し港として開かれ、20世紀前半に栄えた港町です。輸出品が石油にとってかわった現在は、一部の貨物を扱うにとどまり、コンテナ取扱量も5,000TEU(2006年)と小規模です。 ■空港ナイジェリアには6つの国際空港があります。ラゴスのムルタラ・モハンマド国際空港、首都アブジャのンナムディ・アジキウェ国際空港があります。また、北部には中心地カノのマラム・アミヌ・カノ国際空港、ソコトのサディク・アブバカルⅢ国際空港、マイドゥグリ国際空港があり、南東部の中心地であるポート・ハ―コートにはポート・ハ―コート国際空港があります。ラゴスのムルタラ・モハンマド国際空港が最大の空港で、多くの国際路線が就航しています。また、ナイジェリア最大の航空会社であるアリク・エア(ArikAir)のハブ空港にもなっています。ムルタラ・モハンマド国際空港の旅客数は2000年には約300万人でたが、年々増加し2010年には、622万人と倍増しています。ナイジェリアには民間航空会社が10社以上もあり、アリク・エアのように新規参入して成功してトップシェアの位置を築いている会社もありますが、かつてナショナルフラッグであったエア・ナイジェリア(旧ナイジェリア・エア)のように放漫経営により撤退を余儀なくされた会社もあります。

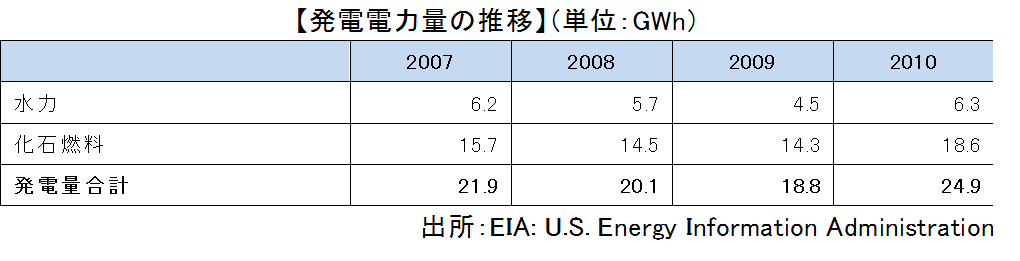

■空港ナイジェリアには6つの国際空港があります。ラゴスのムルタラ・モハンマド国際空港、首都アブジャのンナムディ・アジキウェ国際空港があります。また、北部には中心地カノのマラム・アミヌ・カノ国際空港、ソコトのサディク・アブバカルⅢ国際空港、マイドゥグリ国際空港があり、南東部の中心地であるポート・ハ―コートにはポート・ハ―コート国際空港があります。ラゴスのムルタラ・モハンマド国際空港が最大の空港で、多くの国際路線が就航しています。また、ナイジェリア最大の航空会社であるアリク・エア(ArikAir)のハブ空港にもなっています。ムルタラ・モハンマド国際空港の旅客数は2000年には約300万人でたが、年々増加し2010年には、622万人と倍増しています。ナイジェリアには民間航空会社が10社以上もあり、アリク・エアのように新規参入して成功してトップシェアの位置を築いている会社もありますが、かつてナショナルフラッグであったエア・ナイジェリア(旧ナイジェリア・エア)のように放漫経営により撤退を余儀なくされた会社もあります。 出所; Zen Tech■道路ナイジェリアの輸送の中心は自動車輸送で、国内貨物・旅客の9割以上が自動車輸送によって行われていると言われています。道路総延長は193,200㎞(2006年)にものぼり、日本の約2.5倍の国土の広範な地域をカバーしています。これは、アフリカでは最長の道路総延長距離で、世界でも23番目の長さです。しかし、舗装率が低いうえに、舗装された道路のメンテナンスが行き届かいなどの課題に直面してきました。そこで、2002年にナイジェリア政府は、道路のメンテナンスが継続的に行われるよう「連邦道路維持管理機構(FERMA :Federal Road Maintenance Agency)を設立しました。独自財源の確保や運営上の課題を指摘する声もありますが、道路の維持管理が以前より実施されるようになりました。また、ラゴスなどの大都市での交通渋滞は非常に深刻です。道路には自動車やトラック、無数のバスやダンフォと呼ばれる乗合小型バスであふれています。こうした状況を改善に不可欠な公共交通の整備を進めるために、2002年にラゴス市交通局(LAMATA) が設立され、2010年には官民共同プロジェクトとして「ラゴス都市交通プロジェクト」が立ち上がりました。無秩序に運行されていたバスの運行を秩序だて、効率的に運行することや、右側通行の徹底などにより、一定の効果が上がっていると言われています。それでも、渋滞は深刻さを増しているとの声もあり、より一層の整備が急務とされています。■電力ナイジェリアは産油国でありながら、電力の供給が不足しています。ラゴスやアブジェのような都市部では電化が急速に進んでいますし、経済成長にともない電力消費量は急増しています。しかし、電力の供給不足と不安定さのために停電は日常茶飯事で、一日に数時間のみ電気を使用できるといった状態がよくあります。そのため市民は自家発電機を併用することが多いのが現状と言われています。また、農村部の電化率は多くのアフリカ諸国にくらべると高いものの約35%(2000年)すので、薪などを燃料としている非電化地域が多くあります。ナイジェリアには火力発電所が11ヵ所と水力発電所が3ヵ所、計13か所の発電所があります。総発電能力は4,914MWで、実質発電量は3,194MWです。そもそも発電能力自体が南アフリカの数十分の一程度しかなく、この数年の需要の伸びがかさなり、需給バランスが逼迫して停電の頻発となっています。また、発電所の稼働率が低いため、さらに需給バランスを悪化させています。こういった問題を打開すべく、ナイジェリア政府は過去何度も改革策を行おうとしてきましたが、様々な要因により発電量の向上はほとんど見られませんでした。そこで、2010年の選挙により選出されたジョナサン大統領は、国営の発電・配電企業を民営化するという方針を打ち出しました。その後、民営化反対の動きが根強いことや、既得権益にからみ電力大臣が汚職により辞任するなど、計画には障害が多いことが露呈しており、見通しには不透明な部分が大きいと言われています。

出所; Zen Tech■道路ナイジェリアの輸送の中心は自動車輸送で、国内貨物・旅客の9割以上が自動車輸送によって行われていると言われています。道路総延長は193,200㎞(2006年)にものぼり、日本の約2.5倍の国土の広範な地域をカバーしています。これは、アフリカでは最長の道路総延長距離で、世界でも23番目の長さです。しかし、舗装率が低いうえに、舗装された道路のメンテナンスが行き届かいなどの課題に直面してきました。そこで、2002年にナイジェリア政府は、道路のメンテナンスが継続的に行われるよう「連邦道路維持管理機構(FERMA :Federal Road Maintenance Agency)を設立しました。独自財源の確保や運営上の課題を指摘する声もありますが、道路の維持管理が以前より実施されるようになりました。また、ラゴスなどの大都市での交通渋滞は非常に深刻です。道路には自動車やトラック、無数のバスやダンフォと呼ばれる乗合小型バスであふれています。こうした状況を改善に不可欠な公共交通の整備を進めるために、2002年にラゴス市交通局(LAMATA) が設立され、2010年には官民共同プロジェクトとして「ラゴス都市交通プロジェクト」が立ち上がりました。無秩序に運行されていたバスの運行を秩序だて、効率的に運行することや、右側通行の徹底などにより、一定の効果が上がっていると言われています。それでも、渋滞は深刻さを増しているとの声もあり、より一層の整備が急務とされています。■電力ナイジェリアは産油国でありながら、電力の供給が不足しています。ラゴスやアブジェのような都市部では電化が急速に進んでいますし、経済成長にともない電力消費量は急増しています。しかし、電力の供給不足と不安定さのために停電は日常茶飯事で、一日に数時間のみ電気を使用できるといった状態がよくあります。そのため市民は自家発電機を併用することが多いのが現状と言われています。また、農村部の電化率は多くのアフリカ諸国にくらべると高いものの約35%(2000年)すので、薪などを燃料としている非電化地域が多くあります。ナイジェリアには火力発電所が11ヵ所と水力発電所が3ヵ所、計13か所の発電所があります。総発電能力は4,914MWで、実質発電量は3,194MWです。そもそも発電能力自体が南アフリカの数十分の一程度しかなく、この数年の需要の伸びがかさなり、需給バランスが逼迫して停電の頻発となっています。また、発電所の稼働率が低いため、さらに需給バランスを悪化させています。こういった問題を打開すべく、ナイジェリア政府は過去何度も改革策を行おうとしてきましたが、様々な要因により発電量の向上はほとんど見られませんでした。そこで、2010年の選挙により選出されたジョナサン大統領は、国営の発電・配電企業を民営化するという方針を打ち出しました。その後、民営化反対の動きが根強いことや、既得権益にからみ電力大臣が汚職により辞任するなど、計画には障害が多いことが露呈しており、見通しには不透明な部分が大きいと言われています。

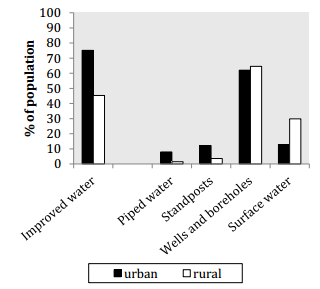

■水道サブサハラでは水道が完備されている地域は限られています。ナイジェリアでも、約63%が井戸水、約22%が池や水たまりなどの水を利用していて、水道の普及率は2008年で約5%しかありません。しかも、この割合は年々下降しており、1999年に12%だったのが、2003年には8%となり、2008年には5%にまで下がっています。人口の増加に上水道整備が間に合っていないのです。

■通信

固定電話の登録数は、2007年の約168万件ピークに減少に転じ、2012年は約41万件で普及率はわずか0.25%となりました。一方、携帯電話の登録数は爆発的に伸びています。2000年には登録件数はたった3万件でしたが、2002年には100万件を超え、2005年には1000万件を超え、2012年には1億件を超えています。2012年の登録件数1億1277万件で、この件数は南アフリカをしのぎアフリカ最大となっています。また、2012年時点の普及率は67.7%ですので、今後もさらに伸びるであろうと考えられています。携帯電話サービスには、国営のGlobacom南アフリカ資本のMTN Nigeria、インド資本のAirtel Nigeria、アメリカ資本のEtisalat Nigeriaなど7社が参入しており、2011年には一部でLTEサービスも開始されました。また、個人でのインターネットの普及率は2000年にはわずか0.1%でしたが、こちらも急速に普及が進み、2012年には32.9%となっています。

.png) 出所:ITU (International Telecommunication Union)

出所:ITU (International Telecommunication Union).png) 出所:ITU (International Telecommunication Union)

出所:ITU (International Telecommunication Union)

-

-

-

参考文献

・外務省・JICA・JETRO・世界銀行・世界フォーラム・EIA: U.S. Energy Information Administration・世界通信情報事情・一橋大学大学院 経済学研究科 地理経済学・東洋経済新聞社・日本経済新聞・人民日報・現代ビジネス2010年12月エコノミスト(UK)より

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア