ナイジェリア

1 章 基礎知識

-

-

基礎知識

■正式国名 →ナイジェリア連邦共和国英語名: Federal Republic of Nigeria■国旗緑は豊かな森林や農業を、白は平和と統一を象徴しています。ナイジェリアには、北部のハウサ人、西部のヨルバ人、東部のイボ人の主要3部族が共存していることから、国旗が3つの部分に分けられていると言われています。この国旗は国民による公募で決められました。 ■面積・国土 → 約923,773平方キロメートルアフリカの西部に位置し、日本の約2.5倍ほどの国土を有しています。南は大西洋のギニア湾に面しており、この沿岸一帯はかつて「奴隷海岸」と呼ばれていた地域です。内陸部では西にベナン、北はニジェール、北東はチャド湖を挟んでチャド、東はカメルーンと国境を接しています。ニジェール川とベヌエ川の二つの大河が国土の中ほどで合流しギニア湾に流れ、世界でも最大規模の河口デルタである「ニジェールデルタ」を形成しています。そのため国土の多くの部分が平たんで、中央部には広大なサバンナが広がっています。北部は乾燥地帯で、南部には熱帯雨林があり、東部国境沿いには海抜2千メートル級の山があります。【ナイジェリアの地図】

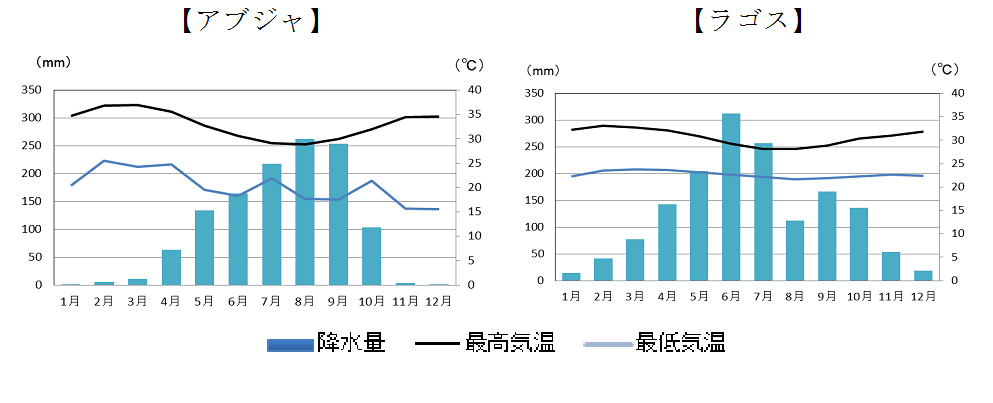

■面積・国土 → 約923,773平方キロメートルアフリカの西部に位置し、日本の約2.5倍ほどの国土を有しています。南は大西洋のギニア湾に面しており、この沿岸一帯はかつて「奴隷海岸」と呼ばれていた地域です。内陸部では西にベナン、北はニジェール、北東はチャド湖を挟んでチャド、東はカメルーンと国境を接しています。ニジェール川とベヌエ川の二つの大河が国土の中ほどで合流しギニア湾に流れ、世界でも最大規模の河口デルタである「ニジェールデルタ」を形成しています。そのため国土の多くの部分が平たんで、中央部には広大なサバンナが広がっています。北部は乾燥地帯で、南部には熱帯雨林があり、東部国境沿いには海抜2千メートル級の山があります。【ナイジェリアの地図】 ■首都 →アブジャ(1991年12月ラゴスより遷都)アブジェは、1970年代より整備が始まった計画都市で、1991年に旧首都ラゴスから遷都され、新しい首都となりました。地理的にはちょうどナイジェリアの中央に位置しています。人口は2006年の国勢調査では約78万人でしたが、その後、各地からの人口流入により、2012年には約169万人と倍以上に増加しています。首都として、多くの政府組織や各国の大使館がアブジャにありますが、経済の中心は、人口1,100万人(2012年)を擁する西アフリカ最大の都市ラゴスです。■気候ナイジェリアの気候は、北に行くほど乾燥しており、南へ行くほど雨量が多いという傾向にあります。北部の国境地帯は乾燥したステップ気候帯に属し、中央部の草原地帯はサバンナ気候帯に属します。南東部は熱帯雨林気候帯に属しており、沿海部にはマングローブ林が広がります。国土の多くを占めて広大に広がるサバンナでは、季節風の影響を強くう受けるため雨季と乾季がはっきり分かれています。たとえば、首都アブジャでは、年間を通して気温はさほど大きく変化しませんが、降雨量は圧倒的に雨季である4月から10月集中しており、11月から3月の乾季にはほとんど降りません。乾季にはハマターンと呼ばれる砂嵐があり、雨季に降る雨は雷をともなったスコールが多いのが特徴です。また、南部沿岸に位置する最大の都市ラゴスもサバンナ気候帯に属していますが、海洋性気候の影響を受けて乾季が短くなっています。

■首都 →アブジャ(1991年12月ラゴスより遷都)アブジェは、1970年代より整備が始まった計画都市で、1991年に旧首都ラゴスから遷都され、新しい首都となりました。地理的にはちょうどナイジェリアの中央に位置しています。人口は2006年の国勢調査では約78万人でしたが、その後、各地からの人口流入により、2012年には約169万人と倍以上に増加しています。首都として、多くの政府組織や各国の大使館がアブジャにありますが、経済の中心は、人口1,100万人(2012年)を擁する西アフリカ最大の都市ラゴスです。■気候ナイジェリアの気候は、北に行くほど乾燥しており、南へ行くほど雨量が多いという傾向にあります。北部の国境地帯は乾燥したステップ気候帯に属し、中央部の草原地帯はサバンナ気候帯に属します。南東部は熱帯雨林気候帯に属しており、沿海部にはマングローブ林が広がります。国土の多くを占めて広大に広がるサバンナでは、季節風の影響を強くう受けるため雨季と乾季がはっきり分かれています。たとえば、首都アブジャでは、年間を通して気温はさほど大きく変化しませんが、降雨量は圧倒的に雨季である4月から10月集中しており、11月から3月の乾季にはほとんど降りません。乾季にはハマターンと呼ばれる砂嵐があり、雨季に降る雨は雷をともなったスコールが多いのが特徴です。また、南部沿岸に位置する最大の都市ラゴスもサバンナ気候帯に属していますが、海洋性気候の影響を受けて乾季が短くなっています。

出所:World Meteorological Organization■人口 1億6,620万人(2012年 ナイジェリア連邦統計局)ナイジェリアの人口は増加の一途をたどっており、2012年現在で1億6,620万人です。アフリカ最大の人口をほこり、世界では、中国、インド、アメリカ、インドネシア、ブラジル、パキスタンに次いで7番目となっています。人口ピラミッドを見てみると、ほとんどのアフリカ諸国に言えることですが、若年層人口が多い富士山型(ピラミッド型)となっています。出生率が高いため自然増が続いていることを表していますが、一方、平均寿命が伸びてはいるものの53歳(男性52歳、女性54歳)と世界で181位、アフリカの中でも高い方ではありません。ナイジェリアは多民族国家で、約250にもおよぶ民族があるとされています。おもな民族は、北部のハウサ族・フルベ族が人口の約29%を占め、南西部のヨルバ族が約21%、東部のイボ族が約18%を占めると言われています。民族間の紛争が絶え間なく続いていると背景から、正確な民族統計がありません。【ナイジェリアの人口ピラミッド(2013年)】

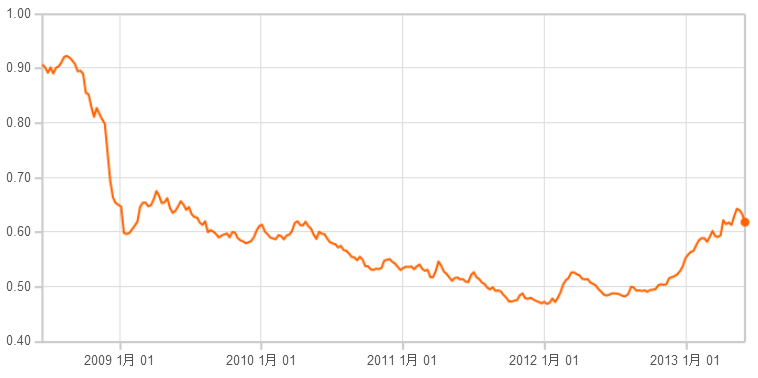

出所:World Meteorological Organization■人口 1億6,620万人(2012年 ナイジェリア連邦統計局)ナイジェリアの人口は増加の一途をたどっており、2012年現在で1億6,620万人です。アフリカ最大の人口をほこり、世界では、中国、インド、アメリカ、インドネシア、ブラジル、パキスタンに次いで7番目となっています。人口ピラミッドを見てみると、ほとんどのアフリカ諸国に言えることですが、若年層人口が多い富士山型(ピラミッド型)となっています。出生率が高いため自然増が続いていることを表していますが、一方、平均寿命が伸びてはいるものの53歳(男性52歳、女性54歳)と世界で181位、アフリカの中でも高い方ではありません。ナイジェリアは多民族国家で、約250にもおよぶ民族があるとされています。おもな民族は、北部のハウサ族・フルベ族が人口の約29%を占め、南西部のヨルバ族が約21%、東部のイボ族が約18%を占めると言われています。民族間の紛争が絶え間なく続いていると背景から、正確な民族統計がありません。【ナイジェリアの人口ピラミッド(2013年)】 出所 :United Stated Census■時差 → ‐8時間(UTC +1)日本時間マイナス8時間。例えば、日本時間の正午が、ナイジェリアでは午前4時です。また、日本時間の午後8時がナイジェリアの正午にあたります。サマータイムは導入されていせん。■言語 →公用語:英語イギリスの植民地であった歴史を背景として公用語は英語です。ナイジェリアは多民族国家で、言語は方言も含め確認されているだけで500以上あると言われています。主要民族であるハウサ語、ヨルバ語、イボ語の3民族言語は議会や公的機関での使用を認められています。その他の多くの民族言語が各地域の初頭教育では使用されていますが、高等教育では英語が使用されます。■通貨 →ナイラ(略:NGN) 1ナイラ=0.62円(2013年6月9日現在)通貨単位はナイラで、通貨記号は₦と書きます。補助通貨単位はコボで、100コボが1ナイラにあたります。紙幣は1ナイラ、5ナイラ、10ナイラ、20ナイラ、50ナイラ、100ナイラ、200ナイラ、500ナイラ、1,000ナイラの9種類。硬貨は0.5コボ、1コボ、5コボ、10コボ、25コボ、50 コボ、1ナイラ、 2ナイラの8種類が流通しています。【ナイラと日本円のチャート】(ナイラ/ 1円)

出所 :United Stated Census■時差 → ‐8時間(UTC +1)日本時間マイナス8時間。例えば、日本時間の正午が、ナイジェリアでは午前4時です。また、日本時間の午後8時がナイジェリアの正午にあたります。サマータイムは導入されていせん。■言語 →公用語:英語イギリスの植民地であった歴史を背景として公用語は英語です。ナイジェリアは多民族国家で、言語は方言も含め確認されているだけで500以上あると言われています。主要民族であるハウサ語、ヨルバ語、イボ語の3民族言語は議会や公的機関での使用を認められています。その他の多くの民族言語が各地域の初頭教育では使用されていますが、高等教育では英語が使用されます。■通貨 →ナイラ(略:NGN) 1ナイラ=0.62円(2013年6月9日現在)通貨単位はナイラで、通貨記号は₦と書きます。補助通貨単位はコボで、100コボが1ナイラにあたります。紙幣は1ナイラ、5ナイラ、10ナイラ、20ナイラ、50ナイラ、100ナイラ、200ナイラ、500ナイラ、1,000ナイラの9種類。硬貨は0.5コボ、1コボ、5コボ、10コボ、25コボ、50 コボ、1ナイラ、 2ナイラの8種類が流通しています。【ナイラと日本円のチャート】(ナイラ/ 1円) 出所:OANDA

出所:OANDA

-

-

-

ナイジェリアの宗教

ナイジェリアの宗教分布をおおざっぱに言えば、ハウサ族などのいる北部はイスラム教、南部のヨルバ族やイボ族などがいる地域ではキリスト教に分かれています。北部では、古くからキャラバン貿易によってもたらされたイスラム教が信仰されており、ナイジェリア全人口に占めるイスラム教徒の割合は約5割です。その多くはスンニ派ですが、最近ではイランのイスラム原理主義グループによってもたらされた革命思想とともにシーア派も増えていると言われています。南部では土着のアニミズムが信仰されていたところへ、植民地時代にイギリスによりもたらされたキリスト教が広がりました。ナイジェリア全人口に占めるキリスト教徒の割合は4割強と言われています。また、伝統的なアニミズムを信仰する人も約1割いるとされています。ナイジェリアでは、イスラム教徒とキリスト教徒の宗教対立があり、部族間の争いや、石油資源をめぐる権益などとからみ、独立後から紛争が絶え間なく続いています。1982年に北部の中心都市カノでおきたイスラムモスクの近くにキリスト教会を建設する計画に反対する暴動、1986年にババンギダ政権がイスラム諸国会議のメンバーになる密約をしていたことが発覚したのをきっかけとして、モスクや教会の破壊活動などが各地で起きてきました。キリスト教徒が4分の1占めるカドゥナ州では、1987年の暴動で数千人の死傷者が出ましたし、2002年にはイシャリーア(イスラム法による統治)の導入を巡って再び大きな紛争となりました。ナイジェリアでは今もなお宗教をめぐる対立と紛争がおさまる気配はありません。2010年3月には、ベロムでキリスト教徒が襲撃され500人以上が殺害されました。また、イスラム過激派のボコ・ハラム(「西洋の教育は罪」の意味)が先鋭化し、2011年12月に5つの都市のキリスト教会を爆破、2012年1月北部のカノ州で爆弾テロ事件、その後も次々とテロ事件が発生しています。ナイジェリア政府は軍を含む治安部隊により沈静化を図っていますが、2013年5月現在、一部地域で非常事態宣言が出され、日本国外務省は渡航注意を喚起しています。今後も宗教対立を背景とした治安の不安定さは、ナイジェリアのアキレス腱となることでしょう。

-

-

-

ナイジェリアの政治体制

[政治体制]連邦共和制(大統領制)[元首]グッドラック・エベレ・ジョナサン大統領(任期4年、3選禁止)[国会] 二院制(上院、下院)上院は109議席(36州から各3議席、連邦首都から1議席)、任期は4年。下院は346議席で任期は4年。ナイジェリアでは独立後に共和制となったのち、1966から1993年の間に軍事クーデターが7回も起きています。文民統制への移行も何度となく試みられてきましたが、政治体制はなかなか安定しませんでした。1999年に初の民主的選挙が行われ、オバサンジョ大統領が就任、2003年に再選されました。2007年には選挙でヤラドゥア大統領が就任しましたが就任中に死亡したため、副大統領だったジョナサン副大統領が大統領に就き、2011年4月の選挙でもジョナサン大統領が当選を果たし現在に至ります。軍政から民政移行を果たし、少なくとも民主化の方向性が模索されていますが、選挙の正当性に対する批判や、地域間の対立が激化するなど、多くの課題も顕在化しています。ナイジェリアの政治体制を考えるうえで、もう一つの重要な要素は連邦の役割と細分化の歴史です。独立当初は主要3部族を中心とした大きな権限を持つ3つの州による連邦国家でした。しかし、莫大な石油収入が中央政府の国庫に入るようになって中央集権が進み、一方で、諸部族の対立に対して、州の分割が進みました。州の数は独立当初の3州から、4州、12州、19州、36州と増え、州の独立性は失われていきました。連邦制と中央集権、民族の自治と宗教対立といった課題に今もなお直面しているのが、ナイジェリアの現状であると言えます。 -

ナイジェリアの歴史(15世紀~現代)

植民地時代15世紀年にポルトガル人によって、現在のラゴスに貿易港が拓かれ、奴隷貿易の拠点となりました。19世紀にイギリスやフランスなどの植民地となり、カカオなどの農産品の貿易拠点としても栄えましたが、奴隷貿易もまた19世紀まで続き、働き盛りの男性を中心として南北アメリカ大陸に奴隷として大勢運ばれたため、この時代に西アフリカでは自律的な社会としてなりたたない壊滅的な打撃を受けたと言われています。

ナイジェリアの独立1960年10月に、主要民族であるハウサ族、ヨルバ族、イボ族による3地域が自治権を有する連邦国家として独立し、イギリス連邦の一員としてイギリス女王を元首とするナイジェリア連邦君主国となりました。その後、1963年に大統領制に移行し、ナイジェリア連邦共和国となりました。ビアフラ戦争

1966年1月、東部のイボ族のイロンシ将軍(イボ族)がクーデターで大統領に就任したのち、同年7月に暗殺されました。かわって、ゴウォン軍事政権が樹立し、連邦州を12に分割し、地域対立の融和と中央集権化を図りました。しかし、イボ族を中心とした東部の州が、1967年にビアフラ共和国の独立宣言をし、ビアフラ内戦が始まります。内戦は凄惨を極め、イボ族が敗北する1970年まで続きました。戦死だけでなく、餓死などにより150万人を超えるイボ人が死亡し国際的な関心を集めました。クーデターと文民統制

ナイジェリアでは、1966から1993年の間に軍事クーデターが7回起きています。文民統制の試みも行われてきましたが、長らく続く地域や宗教、民族間対立を背景として、政情は安定せず、クーデターと文民統制を繰りかえることとなります。油田の開発とOPEC加盟

1930年代にはシェルがナイジェリアでの排他的権益を得て、油田の開発にあたっており、その後もナイジェリアでの石油開発をリードすることとなります。1960年代のビアフラ内戦の時代に、石油の産出が停滞するも、国営化などを進め1971年にナイジェリアは正式にOPEC加盟国となります。アフリカの自主と外交

1960年に国連に加盟して以来、現在までに国連安全保障理事会の非常任理事国を4回選出(1966年、1978年、1994年、2010年)されています。アフリカの盟主としての自認のもと、リベリア内戦の終結や、国連PKOなどにも積極的に貢献してきました。経済成長と不安定な社会情勢

1999年の民主選挙以降は軍事クーデターは起きず、社会情勢に不安が残りつつも経済が成長基調に入りました。国際的にも先進国の経済停滞が顕著になり、ナイジェリアを初めとして、BRICsに次ぐ次世代の新興国候補としての経済成長期に入りました。

-

-

-

教育

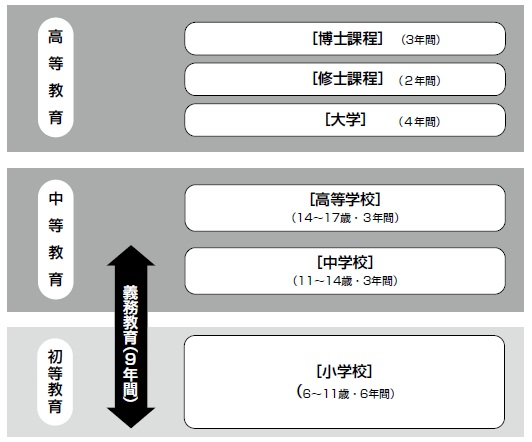

「アフリカの教育10年間(1997~2006)宣言」(OAU:アフリカ連盟機構)をもとに、ナイジェリアでも1999年に基礎教育の普及計画をスタートさせました。小学校と中学校の9間を義務教育として無償化することとし、基礎教育の機会を拡大して、識字率や教育水準の向上させることを目標としています。ナイジェリア全体として就学率は向上しているものの、農業などの家業の働き手として小学校の途中から通学できなくなることが多く、事実上は小学校でも完全無償化にはなっていないため低所得者層にとっては負担が大きく、就学率の所得格差が大きいと言われています。また、男性にくらべて女性の就学率が低いという性別格差、南部にくらべて北部の就学率が低いという地域格差などが大きく、ナイジェリアの教育の課題と言えましょう。

-

教育システム

ナイジェリアの教育制度は日本と同じ6-3-3-4制で、初等教育(小学校)が6年、初期中等教育(中学校)が3 年、後期中等教育(高等学校)が3年、高等教育(大学)が4年となっています。

公立の小学校の低学年では民族言語での教育が行われ、数学、社会、理科、体育、農業、道徳などのほかに英語が授業として行われます。小学校の高学年や中学校になると英語での授業になることが多く、私立学校では低学年から英語による授業も行われます。また、近隣諸国にフランス語圏が多いために、授業科目にフランス語が加えられることも多くあります。高等教育においては、ナイジェリア大学、ラゴス大学、イバダン大学など伝統ある学校があり、また、富裕層は子弟を欧米に留学させるなど教育熱心でもありますが、高校以上の進学率は低く、ごく一部のエリートのみが進学をします。

-

-

-

参考文献

・Signs of the Times 2012年02月21日・Signs of the Times2011年12月26日

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア