コロンビア

2 章 経済環境

-

-

1 章 基礎知識

2 章 経済環境

3 章 投資環境

-

-

-

経済動向

コロンビアは南米における地域大国で、人口はブラジルに次いで2番に多く、経済規模もブラジル、アルゼンチンに次いで3番目に大きな国です。長らく反政府武装ゲリラによるテロや、麻薬カルテルによる抗争などが足かせとなって、経済が停滞していましたが、2002年ウリベ政権以降に経済成長期に入り、2010年サントス政権に引き継がれました。両政権下において、石油の輸出拡大と、旺盛な国内消費によって好調な経済を続けてきましたが、2014年以降は、国際原油価格の暴落、米国の金融緩和縮小、中国経済の減速といった、世界的なマイナス要因に直面しています。しかし、安定した財政とマクロ経済運営、力強い内需によりコロンビア経済は底堅さも見せており、低迷する新興国の中にあって、もっとも注目されている国の1つとなっています。

■GDPと経済成長率1990年代後半から2000年代前半にかけてのコロンビア経済は、反政府武装ゲリラによるテロなどによって低迷していました。しかし、2002年にウリベ政権成立以降、反政府武装ゲリラの本格的な掃討作戦が奏功し、治安が劇的に改善されました。また、国有企業の民営化などの規制改革も進められました。それにともなって、外国投資や個人消費が活発化し、経済は成長軌道へと向かいます。2006年、2007年には6%台の高い成長を遂げました。リーマンショックの影響で一時減速しましたが、活発な投資によって進められてきた石油や石炭など鉱物資源の増産と、世界的な資源価格の高騰が重なり、2011年には再び6%台の高成長をマークしています。その後、世界的な景気後退が進む2012年~2014年にも4%台の堅実な成長を続けてきました。しかし、2014年後半に国際原油価格が急落し、景気は急速に冷え込んでいます。コロンビア経済は一次産品依存度が高く、石油・石油関連製品は輸出の5割、歳入の2割を占めるため、その影響は非常に大きいと言えます。2015年の成長率は、3.1%(コロンビア中央銀行 速報値)、2.5%(IMF予測値)とされており、2016年は2.8%(コロンビア中央銀行)、2.8%(IMF)と低い予測がなれています。今後の原油価格の動向と、鉱物資源以外の産業育成の進捗が鍵となると見られています。.png)

※2015年はIMF予測値出所:IMF「World Economic Outlook Database, October 2015」

一人当たりのGDPは、この10年に約3倍になり、2013年には8,000 USドルを越え、チリやブラジルなどに次いで中進国の仲間入りを果たしたと言えます。また、中所得者層は10年間で3割から6割に倍増しており、資源輸出だけではなく、旺盛な国内消費も経済成長を牽引している原動力であることがわかります。一方、コロンビアは南米でもっとも貧富の格差が大きい国と言われており、ジニ係数は南米で最低の53.5(2013年 世界銀行)で、失業率も高いのが現状です。中間層の拡大とともに、低所得者層の底上げが社会不安の払しょくのための必須事項と言えるでしょう。.png)

※2015年はIMF予測値出所:IMF「World Economic Outlook Database, October 2015」

■インフレコロンビアの経済は、成長軌道にありながらも、インフレ率は比較的安定的に推移してきました。1980年代、1990年代にも、ブラジルやアルゼンチンのような中南米諸国の多くが経験してきたハイパーインフレはありませんでした。1999年に中央銀行は3%±1%というインフレターゲットを設定しており、これを軸に堅実な金融政策が取られるようになります。2000年代前半はターゲットの上限を越えていましたが、その後は安定してターゲット内に収まるようになりました。しかし、2015年に入ってからは、アメリカの金融緩和の縮小を背景としたペソ下落による輸入物価の上昇と、エルニーニョ現象による農産物の価格高騰により、再びターゲット上限を超えるようになっています。これに応じて、中央銀行は政策金利を3.25%から6.25%まで段階的に引き上げています。為替の動向と景気の鈍化の見合いで、今後はますます繊細な金融政策が求められる局面に入ったと見られています。.png) ※2015年はIMF予測値※消費者物価指数:2008年12月末を100とした指数(年平均)出所:IMF「World Economic Outlook Database, October 2015」

※2015年はIMF予測値※消費者物価指数:2008年12月末を100とした指数(年平均)出所:IMF「World Economic Outlook Database, October 2015」

■財政コロンビアの財政は比較的健全です。急速に財政赤字を拡大させているブラジルや、デフォルトを繰り返すアルゼンチンなど、財政状況の悪い国が多い中南米の中において、コロンビア財政はチリなどと並んで優等生と言われています。プライマリーバランスは、リーマンショック後の景気対策や大規模な水害があった2009年~2011年の3年間は例外的に赤字ですが、それ以外はおしなべて黒字となっています。コロンビア政府が、ポピュリズム的な放漫財政に走らず、堅実な財政規律を維持してきたことがわかります。そのため、財政収支の対GDP比は、2003年以降12年間連続で3%以下を続けています。しかし、2014年後半の原油価格下落によって、歳入の約2割を占める国営企業「エコペトロール」による国庫納付金が大幅に減少しています。2015年度は財政緊縮措置を講じたものの、プライマリーバランスは赤字となり、財政赤字の対GDP比も3%台になりました。今後もしばらくは、景気刺激と財政規律の難しいさじ加減が要求されるものと思われます。.png)

※2015年はIMF予測値出所:IMF「World Economic Outlook Database, October 2015」 -

貿易

コロンビアの貿易額は、治安が回復して経済成長軌道に乗った2003年から2013年までの10年間に、輸出は4.5倍、輸入は4.3倍となりました。リーマンショック後の2009年にやや減速したものの影響は軽微で、力強く貿易拡大を続けてきたと言えます。背景として、歴代コロンビア政府が自由貿易志向を継承してきたことがあります。南北アメリカの中央に位置し、カリブ海と太平洋の両洋に面した地政学的に優位性を生かすべく、貿易や投資の自由化に積極的に取り組んできました。2013年に就任したロハス商工観光相はやや慎重派と見られていますが、基本的な方針に変更はないとしています。もうひとつは、2000年代後半から2010年代前半における、コロンビアの治安回復による石油生産量の急増と、新興国のエネルギー需要の逼迫による国際原油価格の高騰があります。10年間にコロンビアはラテンアメリカ第3位の産油国となり、資源の一大輸出国となったのです。しかし、2014年後半に国際原油価格が急落し、順調だった貿易拡大に暗雲が垂れこみます。翌2015年は貿易赤字が前年の2倍になりました。また、主要輸出先であったアメリカは「シェール革命」により石油純輸出国へ転換、同じく主要輸出先であった中国は経済の減速によりエネルギー需要が激減しています。原油価格の早期回復が見込まれない中、堅調な国内消費やインフラ需要を牽引力とした国内産業の競争力向上が急務とされ、資源輸出依存の脱却という大きな課題が突きつけられていると言えます。.png)

出所:コロンビア共和国統計庁

[自由貿易圏、自由貿易協定]コロンビアは自由貿易を積極的に進めている国の1つです。アメリカ、メキシコ、カナダ、EU、主要ラテンアメリカ諸国との二国間・地域自由貿易協定(FTA)が発効済となっており、45 カ国との間で多くの関税撤廃品目を有しています。また、韓国やパナマとは批准待ち、日本、トルコなどとも交渉中です。さらに、ラテンアメリカにおける共同経済圏確立に積極的で、アンデス共同体(ボリビア、エクアドル、ペルー、コロンビア)、太平洋同盟(メキシコ、チリ、ペルー、コロンビア)に加盟しており、メルコスール(ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、ウルグアイ、パラグアイ)とは貿易協定も発効済みです。特に、近年は太平洋同盟の経済統合への動きが盛んで、アジア太平洋地域との連携姿勢を鮮明に打ち出しており、保護貿易的なメルコスールとは一線を画していると言われています。

[国別・地域別の輸出入]コロンビアは、南米でもっとも対米貿易が盛んな国で、長年貿易額の3割以上を占めてきました。これは、南米大陸の北端に位置しカリブ海に良港を持っているという地理的な条件だけではなく、親米的な政権が続いてきたことや、自由貿易を積極的に進めてきたことなどによるものが大きいと言えます。そういった意味で、他の南米諸国、特にブラジルやアルゼンチンなどのメルコスールの国々とは異なった貿易状況を示しています。2015年の輸出額を国別に見てみると、最大の輸出先が米国で27.6%、次いでパナマ6.7%、中国6.3%、エクアドル4.0%、ブラジル3.3%、ペルー3.2%となっています。米国は2010年には42.2%という圧倒的な割合でしたが、2011年をピークに金額・割合ともに下降しています。最大の理由は「シェール革命」によって石油の対米輸出が大幅に減少したことです。また、中国への輸出額も2014年から半減しており、やはりエネルギー需要の減退が大きく響いています。一方、2015年のラテンアメリカ統合連合(南米の主要10か国+メキシコ、キューバ)合計は26.0%となっており、米国に匹敵する割合となっています。原油価格の下落により輸出額自体は減少していますが、パナマ、エクアドル、ペルーなど隣国との国境取引は活発で、ラテンアメリカ地域の経済連携の進捗による効果が出ていると考えられます。.png)

輸入を国別に見ると、やはり米国が最大で28.7%、次いで中国18.6%、メキシコ7.1%、ドイツ4.2%、ブラジル3.9%と続きます。米国からは、石油製品を多く輸入しているのが特徴的です。コロンビアは産油国ではありますが、精油施設の能力が不十分であるため、ガソリンなどの石油製品を米国からの輸入で賄っているからです。中国からは電子・電気製品など、メキシコからは自動車の輸入が多くなっています。メキシコ=コロンビア間のFTAが2011年に締結されたことにより、完成車の関税撤廃が行われたことが背景にあり、コロンビアの自動車産業にとっての脅威となっています。今後、韓国とのFTA批准、日本とのEPA交渉の進捗などによっては、アジア太平洋地域との貿易が飛躍的に拡大する可能性もあると考えられており、太平洋側の港湾、道路インフラ整備が、今後の貿易多角化の鍵となるでしょう。

.png)

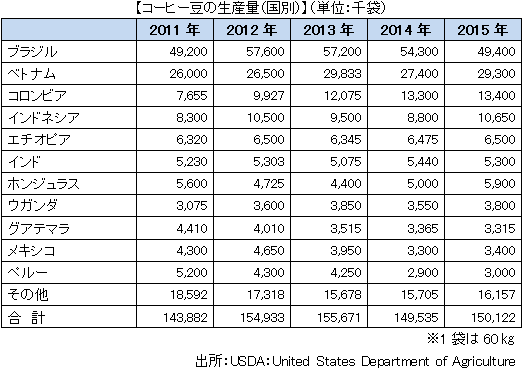

[品目別の輸出入]品目別に輸出を見てみると、石油とその石油関連品が圧倒的に多く40.1%、次いで石炭が12.8となっており、エネルギー資源輸出が全体の半数以上を占めています。そのため、国際的な資源の需給動向や価格変動に影響を受けやすく、特に2014年後半以降は大幅輸出額減少となっています。次いで、コーヒー・紅茶類が7.2%、プラスチック原料4.0%、貴金属・宝石類3.7%、園芸作物3.7%となっています。コーヒーは、1980年代後半までは輸出額の半分を占めてきた花形輸出品でした。その後、エネルギー資源の台頭で比率は下がりましたが、いまでもコロンビアはブラジル、ベトナムに次ぐ世界第3位のコーヒー輸出国で、主要品目の一角を担っています。また、貴金属・宝石類は産出される金やエメラルド、園芸作物には北米を中心として輸出が急増しているバラやカーネーションなどの切り花があります。近年は、隣接するエクアドルやパナマなどへ向けた軽工業製品も有望な輸出品となっています。

.png)

輸入については、ボイラー・発電機が12.8%、機械・電子機器など10.3%、車両・車輛部品7.8%といった工業品の輸入が目を引きます。さらに、製油所不足からくる鉱物性燃料・石油製品9.5%、さまざまな原材料、中間財も盛んに輸入されています。近年は、中間層の拡大によって、自動車、家電、携帯電話などの電子機器などの個人消費向けの輸入も拡大しており、国内マーケットの拡大を反映したものと考えられます。景気の陰りから2015年は輸入額も減少に転じていますが、国内消費は底堅く、中長期的にはさらなる消費の多様化と拡大が見込まれるでしょう。

.png) 出所:コロンビア共和国統計庁

出所:コロンビア共和国統計庁 -

産業動向

コロンビアの産業構成をGDPに占める割合で見ると、第1次産業が6.4%、第2次産業が 36.9%、第3次産業が56.7%となっています。第1次産業はGDPでは6.4%に過ぎませんが、コーヒーや切り花などの換金農作物の生産が盛んなため、主要輸出品の一翼を担っている重要産業の1つです。第2次産業については、エネルギー資源(石油・石炭)などの鉱業、盛んなインフラ整備にともなって成長著しい建設業、地場の労働集約型軽工業、南米大陸北部におけるグローバル産業の生産拠点としての自動車・二輪車産業など、幅広く立地しています。この地域においては比較的工業化が進んでいると言えます。第3次産業は、56.7%と先進国並みに発達しており、卸売小売業などサービス業も発達しています。さらに特筆すべきは、コロンビアの金融業が南米屈指の信頼性と厚みある業態となっていることでしょう。

.png)

■農業かつては6割以上を占めた農村人口が、反政府ゲリラ活動が主に農村地域を拠点としてきたために、農民の都市流入が急激に進みました。農村人口は2000年代初頭に2割を下回りましがが、近年の治安回復によって農村回帰が進んでいると言われています。コロンビアは、農耕地面積が国土の3%ほどしかなく、GDPに占める農業の割合は6.4%と大きくはありません。しかし、コーヒー、切り花、バナナなど輸出競争力のある換金作物が盛んに生産されているため、治安が維持されていけば今後も重要産業の1つという位置づけは変わらないでしょう。また、近年は、エタノールの原料としてのサトウキビや、バイオディーゼル燃料となるアブラヤシへの生産も増えています。

[コーヒー]コーヒーは石油、石炭に次ぐコロンビアの主要輸出品で、生産量、輸出量ともにブラジル、ベトナムの次ぐ世界第3位を誇ります。生産種のほとんどがアラビカ種という高級種であることが特徴で、近年生産量を伸ばしているベトナムやインドネシアなどの安価なロブスタ種とは異なる優位性を持っています。なお、対日輸出の6割をコーヒーが占めています。アンティオキア県やカルダス県などのアンデス北部の標高1000m以上の高地が生産適地で、傾斜地での栽培がメインのため小規模農家による生産が多く、機械化が進んでいないためコスト競争力が課題とされています。そのため、国立コーヒー生産者連合会(FEDECAFE)は、新たな植樹に対する奨励金や、フェアトレードの取り組みなどを進めて、小規模農家に対する様々な支援を実施しています。

[園芸作物]コロンビアでは1970 年代に切り花生産が盛んに行われるようになり、カーネーション、バラ、菊など輸出向けに多くの品種が生産されるようになりました。赤道に近く日照時間が長いが、温暖で適度な雨量がある高原地帯を生産適地とし、ボゴダやメデジン近郊が主要生産地から、航空便で欧米や日本にも輸出されます。最大の輸出先は米国で約7割を占めます。近年は日本への輸出も増加しており、日本の輸入カーネーションの7割がコロンビア産です。近年は、バラなどを原料とするエッセンシャルオイルなどの2次加工品生産を拡大させており、高付加価値品の産業育成が進められています

■石油産業コロンビアのエネルギー資源は、コロンビア国営石油「エコペトロール」を通じて国有とされてきましたが、2000年代に入って一部民営化などの規制改革により、外国企業による投資を呼び込むことができるようになりました。また、時期を同じくして反政府武装ゲリラ対策が実を結び、石油生産量が増加に転じたため、コロンビアは石油純輸出国となりました。特に上流部門での外国投資が盛んで、探鉱・採掘が活発に行われるようになり、エコペトロールはコロンビアの石油生産の約6割に留まっています。一方、精油設備の不足、パイプラインの輸送能力の不足、埋蔵量の少なさなど、課題も多くあります。製油所はカリブ海に面したカタルヘナや北東部のマグダレーナ川沿いなど数か所あるのみで、製油能力が国内需要に追い付いていません。また、内陸の油田からのパイプラインの輸送能力が不足しているため、生産量を上げられないなどの事情も重なっています。そのため、石油純輸出国であるにも関わらず、おもに米国からディーゼル油などを輸入している状況が続いています。エコペトロールは、カタルヘナ製油所を8.0万BPDから16.5万BPDへ、マグダレーナ川沿いのBarrancabermeja -Santander 製油所20.5 万BPDから30 万BPDへ設備増強する工事を進めており、2016 年に完成予定です。また、治安の回復によって反政府ゲリラによるアタックはやや少なくなっているものの、今後の和平プロセスの進捗によるところが大きく、石油設備の安全性確保が引き続き重要課題となります。さらに、コロンビアの石油埋蔵量は24億バレル(世界33位)で、可採年数は2013年現在で6.8年と短いため、新たな油田探索の進捗が今後の石油業界だけでなく、コロンビアのエネルギー戦略の鍵となります。新たな探鉱では重質油やシェールオイル・ガスの埋蔵が確認されています。こうした新しいタイプの油田採掘への投資意欲は、国際原油価格の動向に左右されるため、グローバルイシューとして注目されるところです。.png) 出所:US Energy Information Administration

出所:US Energy Information Administration

-

-

-

参考文献

・コロンビア統計庁DANE: National Administrative Department of Statistics・農林水産省・IMF・世界銀行・EIA・USDA (United States Department of Agriculture)・BP・三菱UFJリサーチ&コンサルティング・国際通貨研究所・国際金融情報センター 新興国 カントリーフォーキャスト・日立総合研究所コモディティスーパーサイクル終えんに伴う資源国経済の変容・JETRO「世界貿易投資報告(コロンビア」」・JPEC(石油エネルギー技術センター)JOGMC

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア