スリランカ

1 章 基礎知識

-

-

1 章 基礎知識

2 章 投資環境

3 章 設立

4 章 会社法

5 章 会計

6 章 税務

7 章 労働

-

-

-

スリランカの基礎知識

■正式国名➡スリランカ民主社会主義共和国英語名:Democratic Socialist Republicof SriLankaシンハラ語名:ශ්රීලංකාප්රජාතාන්ත්රිකසමාජවාදීජනරජයタミル語名:இலங்கைசனநாயகசோஷலிசககுடியரசுスリランカという国名は、シンハラ語で、「スリ=光り輝く」と「ランカ=島」であり、「光り輝く島」を意味しています。漢字では「錫蘭」と表記します。

■国旗スリランカはかつてセイロンと呼ばれていました。セイロンとは、サンスクリット語で「ライオンの島」という意味であり、その名残が国旗に表れています。最初に国旗が制定されたのは英連邦内の自治領として独立した1948年で、何度か修正が行われ、現在の形となっています。剣は王の権威、黄色は仏教の加護を示し、緑とオレンジ色の帯が、少数派であるイスラム教徒のムーア人とヒンドゥー教徒のタミル人を意味しています。インドの国旗でもこの2つの色は使用されており、民族融和の象徴とされています。更に、仏教徒ゆかりの4枚のインド菩提樹の葉が付加され、1978年より現在の国旗になりました。

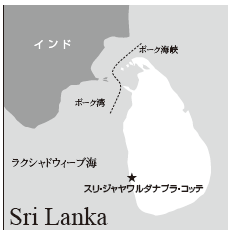

■面積・国土➡6万5,610㎢(日本の約0.17倍)スリランカはインドの南東に位置し、インド洋・マンナル湾・ベンガル湾・ポーク湾に囲まれ、インドとはポーク海峡で隔てられています。国土面積は6万5,610㎢と日本の約0.17倍の大きさで、北海道の約0.8倍です。インド半島とは砂洲や浅瀬の続くアダムズ・ブリッジでつながり、北西部とインド半島の間には広い大陸棚上にサンゴ礁が発達しています。

■首都➡スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ英語名:Sri Jayewardenepura Kotte首都はスリ・ジャヤワルダナプラ・コッテですが、事実上の首都はコロンボです。■年号➡仏暦西暦に544年を加えると仏暦になります。スリランカで使用される仏暦は、釈迦が入滅した年である紀元前544年を仏滅紀元元年としています。なお、タイでは紀元前543年を仏滅紀元元年としていますので、スリランカとタイでは同じ仏暦という表記でも1年の差が生じます。仏暦2560年=西暦2016年=平成28年

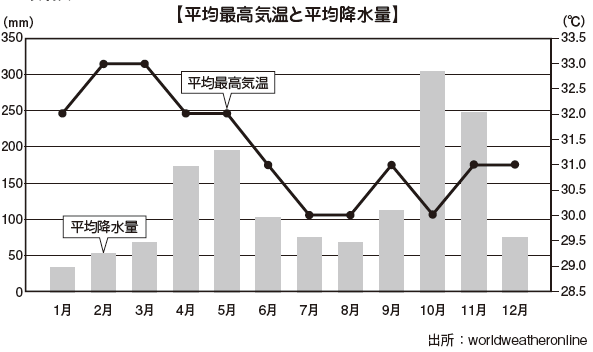

■気候

スリランカの気候は、北東モンスーンと南西モンスーンから大きな影響を受けます。北東モンスーンは、11~3月の時期に全島において雨をもたらし、特に山間部、北東河岸地方で多量の雨を降らせます。南西モンスーンは、5~9月の時期に中央から南部にかけて走る山脈(Piduruthalagala)を隔てて、乾燥と多雨という2つの気候をうみだします。山脈の東北斜面では、508mm以下の少量の雨しか降らず、長期間乾燥した天気が続き、一方山脈の南西斜面と島の南西部の平坦地帯に大雨をもたらします。このように年間降雨量は南西部に集中し、北部、東部、東南部は1,905mm以下となっています。降雨量が1,905mm以上の地帯を湿潤地といいますが、これは島の面積の4分の1、人口の60~70%を占め、紅茶、ゴム、ココナッツの栽培面積のほぼすべてと、水田面積の40%がこの地帯に属します。一方1,905mm以下を乾燥地帯といいますが、こちらは水稲栽培や焼畑農業がジャングル高地で営まれています。気温は1年を通して最高気温が、30℃を超える日が続きます。湿度は平均75%を超えていて、気温以上に暑く感じます。

■時差➡-3.5時間(UTC:+5:30)日本とは3.5時間の時差があります。なお、サマータイムは導入されていません。

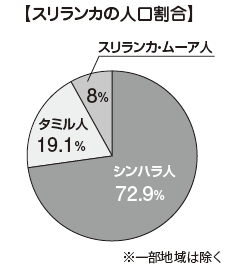

■人口➡2,067万人(2014年)7割以上の人がシンハラ人で、次にタミル人スリランカ・ムーア人と続きます。

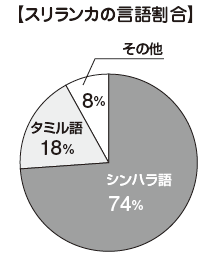

■言語➡シンハラ語タミル語公用語はシンハラ語、タミル語の2言語です。人口割合でみるとシンハラ語が74%で、タミル語が18%です。なお、英語はシンハラ人とタミル人を繋ぐ連結語(Link Language)とされており、人口の約10%が話すことができ、政府内でも英語が使用されています。

■通貨➡スリランカルピー(LKR)スリランカルピー(LKR)で、補助単位はスリランカセントです。紙幣は2,000、1,000、500、200、100、50、20、10、5、2ルピーの10種類がありますが、5ルピー札と2ルピー札はほとんど流通していません。硬貨の種類は10、5、2、1ルピーと、50、25、10、5、2、1セントがあり、50セント以下はほとんど流通していません。為替レー トは、2015年 12月時点で 1LKR=0.84 円です。

■宗教仏教(70%)、ヒンドゥー教(10%)、キリスト教(11.3%)、イスラム教(8.5%)です。

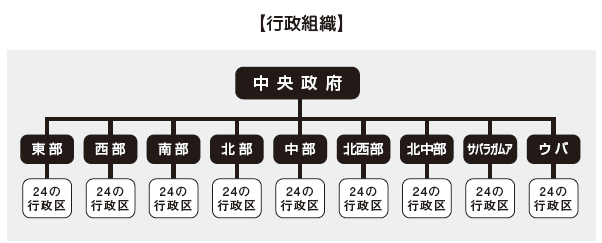

■スリランカの主な歴史.png) ■政治体制➡共和制元首:マイトリーパーラ・シリセーナ大統領マイトリーパーラ・シリセーナ大統領は2015年1月、ラジャパクサ前大統領を破り新大統領に就任しました。前政権は中国から大きな支援を受けていましたが、シリセーナ氏は中国依存から脱却し、外交上隣国インドへの接近が強まるとみられています。[行政組織]

■政治体制➡共和制元首:マイトリーパーラ・シリセーナ大統領マイトリーパーラ・シリセーナ大統領は2015年1月、ラジャパクサ前大統領を破り新大統領に就任しました。前政権は中国から大きな支援を受けていましたが、シリセーナ氏は中国依存から脱却し、外交上隣国インドへの接近が強まるとみられています。[行政組織]

中央政府内には主要省庁24を含むおよそ100もの省庁が存在します。また、地方は東部、西部、南部、北部、中部、北西部、北中部、サバラガムア、ウバの9州に分かれ、各州の中に更に24の行政区(県)(District)があります。県内には市(Municipal Council)、郡(Urban Council)、地区(Pradeshi Sabhawa)の区分があり、各地域の地方行政を担っています。

[国会]一院制で、定員は225名、任期は6年です。定員の内196名は22ブロックの比例代表制で決まり、残りの29名は22ブロック全体で政党ごとの得票率によって議席を配分します。

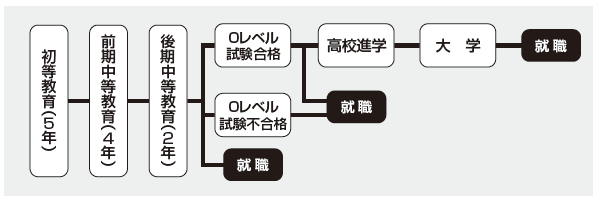

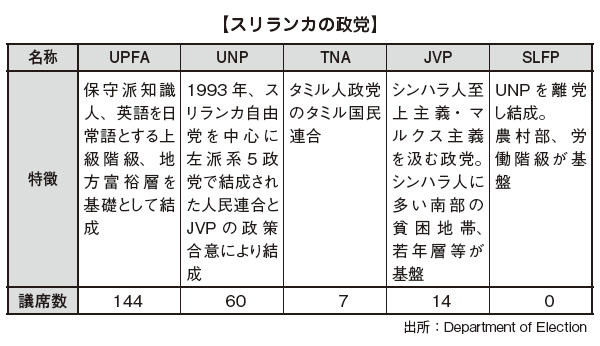

2015年8月に行われた総選挙では、シリセーナ大統領率いる統一国民党(UNP)が勝利を治め、スリランカ自由党(SLFP)との大連立を形成しています。シリセーナ大統領は汚職追放や日欧米との外交推進を掲げている為、今後の両国の関係に期待がもたれています。同時に親中路線を推し進める、ラジャパクサ前大統領も当選し、与野党間における政権摩擦が強まる可能性には今後注意が必要です。■教育制度教育制度は5・4・2・2制です。初等教育5年、前期中等教育4年の後、2年の後期中等教育があります。この後期中等教育は全国統一試験O(オー)レベル受験のための準備期間となっています。Oレベル試験とは、日本でいうならば中学卒業兼高校入学試験に相当します。そしてOレベルの合格者だけが高校に進学することができ、更に高校の2年間は、大学へ進学するための準備期間となります。小学校に入学した生徒のうち、Oレベルに進む生徒は 7 0% でOレ ベル合格者のうち、高校に進む生徒は 3 6%です。大学進学はかなりの難関で、合格率は受験者の1割程度となっています。なお、幼稚園から大学までの無償教育制度があり、国民の識字率は 9 2% を誇って います。隣国のインドの識字率は 60% 台であることからも、スリランカでは初等教育が国全体に行き渡っていることがわかります。また、ほとんどの生徒が、中学あるいは高校卒業後に就職するため、外国語や経理といった実用的な授業に人気が集まっています。その結果、国際的な専門資格である英国勅許管理会計士(CIMA)の資格取得者が英国に次いで多いことも特徴です。その一方で、IT関連分野の人数が圧倒的に少ないという現状もあります。原因としては、そもそもスリランカには大学施設が15( 2014年9月時点)しか なく、大学進学率は約18%にとどまっていることが挙げられます。この数字は先進国の平均 3 0 ~ 4 0% と比較してみると、非常に低くなっています。以上のようにスリランカでは識字率は高いものの、十分な専門教育がなされていないということがわかります。このことは働く上でも多大な影響を及ぼし、低スキル・低賃金という状況から脱却することができない原因となっています。

■政治・経済2010年4月29日の南アジア地域協力連合(SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation)首脳会合で、前ラジャパクサ大統領はインドの前マンモハン・シン首相と会談しました。両首脳は、スリランカにおけるタミル人コミュニティの民族問題などについて議論し、解決に向けた取組みを進めることで合意しました。前シン首相は前ラジャパクサ大統領の選挙での勝利を祝福するとともに、両首脳による相互訪問を含む政府高官の交流拡大に期待を示しました。スリランカは人的資源と地理的条件の両面で豊かな潜在性に恵まれながらも、内戦によってこれまで急激な経済成長ができませんでした。しかし、内戦の終結後、その経済成長性と投資先としての有望性から、アジアの驚異と呼ばれるようになりました。また2015年8月における議会選挙では、新シリセナ大統の与党統一国民党(UNP)が第一党となり、汚職追放や日・スリランカ関係の更なる強化が期待されます。加えて親中国派の前ラジャパクサ大統領も議席を獲得しているため、議会内にて政党間における摩擦も予想されます。調査会社 Economist Intelligence Unitは、2014年にスリランカを世界の急成長国トップ 10 の第 10位にランクさせています。

■日・スリランカ関係1952年の国交樹立以来、日本とスリランカとの間には、貿易、経済・技術協力を中心に良好な関係が続いています。1951年のサンフランシスコ講和会議で日本を分割することが旧ソ連から提案された際、当時セイロン国であったスリランカ代表のジャヤワルダナ氏が仏教の言葉を引用し、寛容の精神を訴えました。そのスピーチのおかげで日本は分割されずに独立することができたといわれています。このエピソードに代表されるように、古くから日本とスリランカの関係は良好なものでした。このような歴史を踏まえ、日本はスリランカに対してさまざまな支援を行っています。2002年の停戦合意以降、「平和の定着」への貢献に資するとの観点から、明石康元国連事務次長を「スリランカにおける平和構築及び復興・復旧担当政府代表」に任命し、定期的にスリランカに派遣して、関係者への働きかけを行ってきました。また、2003年3月には、第6回LTTEとの和平交渉を箱根で開催し、同年6月には「スリランカ復興開発に関する東京会議」を開催するなど、スリランカ和平プロセスを積極的に支援してきました。更に、「スリランカ復興開発に関する東京会議」において、4共同議長国(日本、米国、ノルウェー、EU)は、定期的にスリランカ和平プロセスの状況をモニターするために会合を重ねています。2009年5月の内戦終結後、要人往来の機会などを通じ、スリランカが永続的和平と持続的発展を達成するために、国民和解に向けた努力を重ねるよう働きかけるとともに、スリランカ政府の努力を支援しています。文化面では2008年9月から11月まで東京国立博物館において、同博物館、読売新聞社、スリランカ政府の共催による、スリランカ文化遺産展が開催されました。同展では、150点を超える仏教を中心とした文化遺産が展示され、期間中、天皇皇后両陛下の行幸啓があった他、約8万人が訪れました。また、スリランカが誇る世界文化資産であるシギリアロックフォート付属博物館も日本の全面的援助で開館し、この開館テープカットには福田元総理が参加しました。その他にも仏教関係の人々は孤児院や児童施設や寺院に経済的援助をして、文化交流をはかっています。2014年9月には安倍晋三首相がコロンボを訪問し、前ラジャパクサ大統領と会談しました。日本の首相がスリランカを訪問するのは24年ぶりで、当時新中政策をとっていた前ラジャパクサ大統領に対し、日本との関係強化と経済面での重要性を強調しました。会談では海上警備における協力体制を始め、国際協議の場において両国が連携強化する事にも合意し、これまで以上に緊密な関係を構築する事が合意されました。2015年8月にはシリセーナ新大統領が就任し、これまでの親中外交から全方位外交へと外交路線を変更しています。その後2015年10月にはウィクラマシンハ首相が来日し、安倍晋三首相と会談しました。両国の益々の関係構築が期待されています。

[在留邦人数]1002人(2013年現在、在スリランカ日本大使館調査)

■スリランカの政治[ 内政 ]スリランカは大統領制を採用する民主主義国で、1 9 4 8 年の独立以 降長らく統一国民党(UNP)とスリランカ自由党(SLFP)の 2 大政党が交互に政権を担う体制となっています。2 0 1 5年1月のスリランカ大統領選挙において、2 0 0 5 年以降大統領職にあったラジャパクサ大統領を破り、野党のシリセーナ新大統領が得票数51.28%で就任を果たし、これまでの政権による過度な親中路線から、今後は日本、インド、中国間でのバランスを考慮した外交を推し進めていく方針を打ち出しています。

[民族問題]スリランカでは独立後、多数派シンハラ人を中心とする政府によって、シンハラ人優遇政策が取られていました。1948年に、タミル人の70%に及ぶ90万人の市民権を剥奪したことが契機となって、シンハラ・タミル民族問題が顕在化しました。スリランカの北・東部を中心に居住する少数派タミル人は自らの権利拡大を求めますが、実現することはありませんでした。内戦のきっかけは、北・東部地域を自らのホームランドであるとしたタミル人青年が、独立・分離を求めて武装闘争を始めたことにあります。タミル人青年はLTTEなどの過激派を結成して武装闘争を行い、1983年以降政府軍との戦闘が激化し、本格的な内戦に発展していきました。2002年2月には、ノルウェー政府の仲介により政府とLTTEの間で停戦合意が結ばれました。その後、6回にもわたる和平交渉や2回の直接協議が行われましたが、政府とLTTEの和平に進展はなく、停戦合意に常に違反している状態が続きました。2006年7月末にはついに停戦合意が破られ、戦闘は激化していきました。2008年1月、スリランカ政府は軍事衝突・テロ事件が頻発している状況に鑑み、実効性のない停戦合意から脱退することを決定し、停戦合意を正式に失効したのです。2009年1月には、政府軍が北部のLTTE主要拠点をすべて陥落させ、LTTEの残存勢力も3月には北部海岸地帯に追い込まれました。LTTEは一時20万人を超える国内避難民(IDP:Internally Displaced Persons)を「人間の盾」として連行していました。しかし、政府は5月までにIDPの全員を救出したことを発表し、プラバカランLTTE指導者を殺害してLTTEを解散させました。ラジャパクサ前大統領は国会で戦闘終結を宣言し、今後は多数のIDPの再定住や国民和解を進めていく旨を表明しました。

■宗教宗教は全人口の約7割が仏教徒(上座部仏教)で、この大部分がシンハラ人です。タミル人を中心にヒンドゥー教は10%、キリスト教徒、イスラム教徒がこれに次いでいます。スリランカは仏教国ですが、隣国インドと同様にカースト制がシンハラ人、タミル人双方において見られます。シンハラ人の場合、キャンディ王国時代に国王にもっとも接近し、権威を持っていたゴイガマ(Goigama)とよばれる土地耕作者が最高カーストです。ゴイガマは現在も政治・行政の面で影響しており、シンハラ人の約半数を占めています。一方、タミル人の場合、最上位カーストはヴェッラーラ(Vellalar)と呼ばれ、こちらも土地耕作者でタミル人の約半数を占めています。スリランカのカーストには、漁民カーストであるカラーワ(Karava)、かご担ぎカーストであるバトガマ(Batogama)、太鼓たたきのカーストであるベラワー(Berava)、物乞いカーストのロディー(Rodi)等、さまざまな種類があり、職業と密接に関わっています。

-

-

-

スリランカの経済

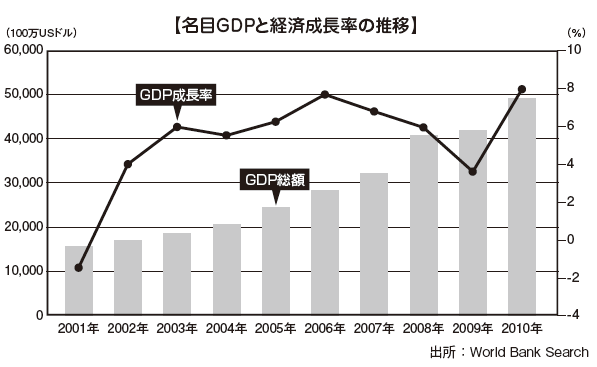

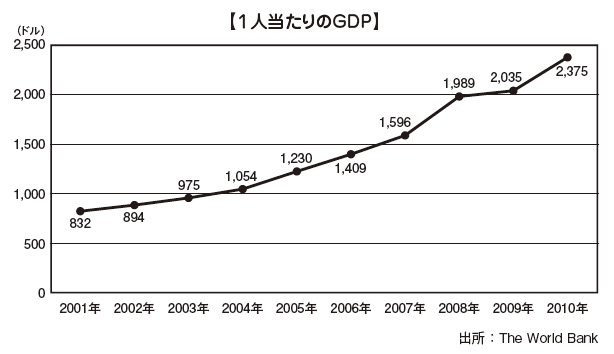

■経済構造約 2,0 5 0 万人の人口を擁する南アジアの島国、スリランカの名目 GDP総額は 672億USドル(2 0 1 3年:世界銀行)で、近隣国のパキ ス タ ン(2,327億 USド ル )、 バ ン グ ラ デ シ ュ(1,617 億USドル)と比べると、はるかに小さい規模です。しかし、1 人当たりGDPは 3,280US ドルで、パキスタン(1,274US ドル)、バングラデシュ(1,033USドル)両国を上回っていることがわかります。数十年に及ぶ内戦での疲弊にもかかわらず、1 人当たりの 国民所得は 2001 年から 2010 年の間でほぼ倍増しています。

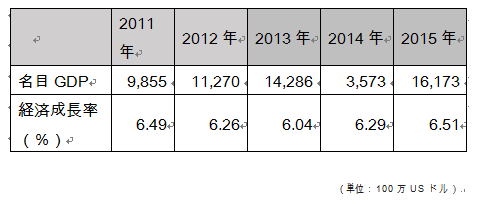

また、下記は、2011年以降の名目GDP(100万USドル)及び経済成長率となり、2015年は想定数値となります。

また、下記は、2011年以降の名目GDP(100万USドル)及び経済成長率となり、2015年は想定数値となります。 そして、下記は1人当たりの名目GDP(USドル)となり、こちらも2015年は想定数値となります。

そして、下記は1人当たりの名目GDP(USドル)となり、こちらも2015年は想定数値となります。

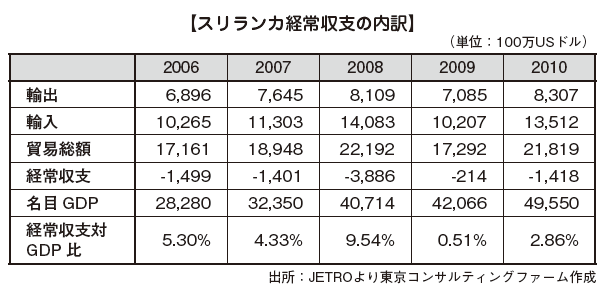

[経常収支]2009年に25年続いた内戦が終結し、翌2010年には世界経済の回復と復興需要で経済活動が活発化、公共投資や消費も拡大し、前年を上回る実質GDP成長率を達成したため、貿易額も2008年の水準に回復しました。政府は高い経済成長を維持する投資の支出を保ちつつ公債の負担を減らし、財政赤字を持続可能な水準に抑えることを図っています。

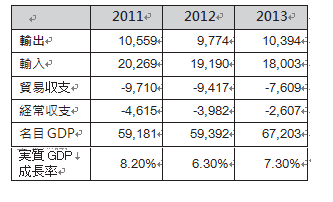

下記は、2011年以降の数値となります。貿易総額は、貿易収支へ、経常収支対GDP比は実質GDP成長率へと項目を変更しています。

下記は、2011年以降の数値となります。貿易総額は、貿易収支へ、経常収支対GDP比は実質GDP成長率へと項目を変更しています。

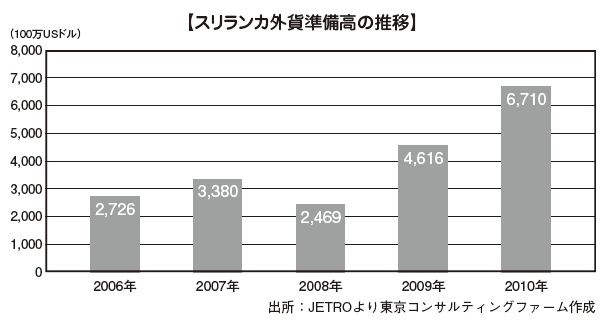

[外貨準備高]スリランカの外貨準備高は増加傾向にあり、特に内戦の終結を境に著しく伸びています。

下記は、2011年以降の外貨準備高となります。

下記は、2011年以降の外貨準備高となります。

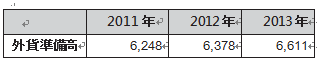

[インフレ率]2008年に歴史的なインフレを経験した後、落ち着きを取り戻しつつあります。

下記は、2011年以降のインフレ率となります。2012年から大幅に減少傾向にあります。

下記は、2011年以降のインフレ率となります。2012年から大幅に減少傾向にあります。

スリランカは、アジア、中近東へのアクセスにも有利な地点に位置しているにもかかわらず、20年以上にわたる政府軍と反政府過激派組織間での内戦によって、これまで急激な経済成長がありませんでした。スリランカは社会主義を採用してきましたが、1970年代に植民地経済構造が変化したことで、転換を迫られることになりました。1977年、UNPが政権を握ると南アジアの中でもいち早く、自由化と対外開放に基づく経済成長を重視した政策に転換したのです。同年、ジャヤワルダナ政権は市場自由解放経済政策を導入しました。同時に輸出主導型工業化政策をとり、自由化と民営化を基に対外的にも経済開放を進めていきました。しかし、開放経済移行後の1970年代後半から2000年に至るまでの約20年間、スリランカ経済はさまざまな内的・外的要因によって潜在力を存分に発揮できませんでした。外的要因としては、主要輸出国における景気変動と市場動向によって、貿易が大きく左右されたことがあげられます。内的要因としては、農作物の場合は天候に左右されたこと、内戦の激化によって治安が悪化し外資が減退したこと、軍事費の拡大で深刻な財政赤字が生じたことがあげられます。現在は内戦が終結を迎え、ようやくスリランカ経済が飛躍できる環境が整ったといえるでしょう。

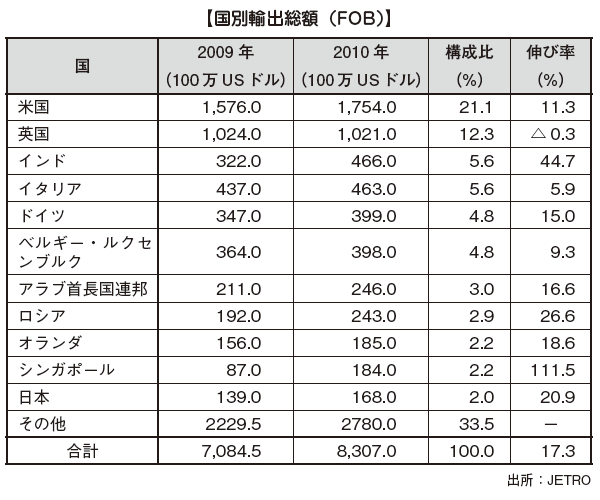

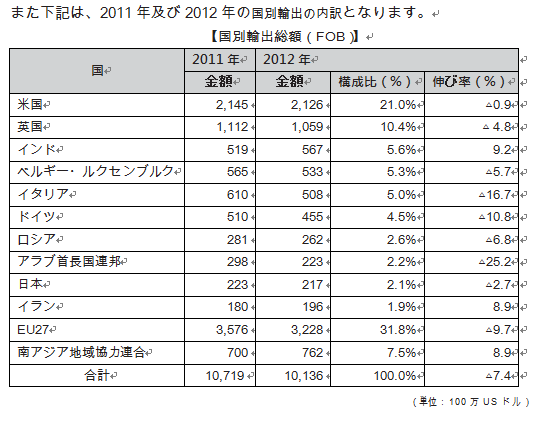

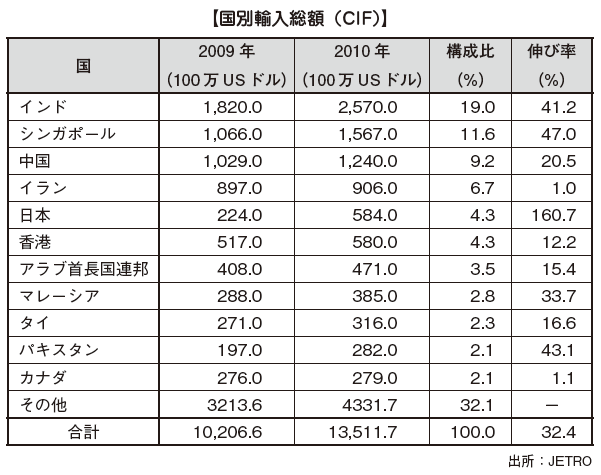

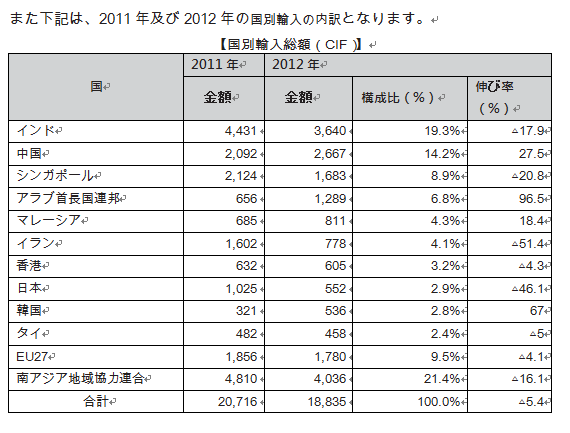

■貿易額スリランカの貿易は輸入が輸出を上回る構造が定着しており、貿易赤字が増加していく傾向にあります。ただし、この貿易赤字は、サービス貿易の黒字と海外出稼ぎ労働者からの送金などによって、相殺されています。スリランカの貿易動向としては、世界的不況の影響を受け貿易額が輸出入ともに減少していることが見受けられます。

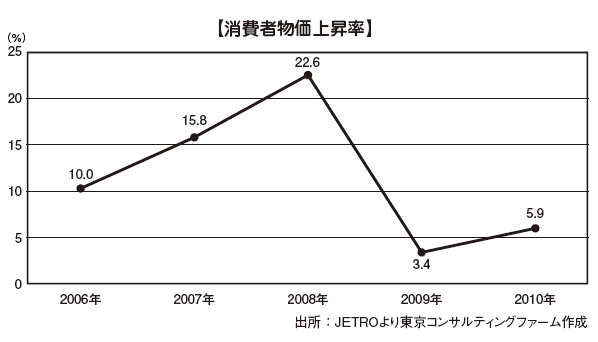

[ 輸出 ]輸出品目は紅茶・ゴム・ココナッツ・ パーム製品の伝統的輸出品目等から構成 される「 農業製品 」、 繊維・ 衣料品、 機 械・機器、ゴム製品、ダイヤモンド・宝 石等から構成される「 工業製品 」、 宝石(原石)を主とする「鉱業品」の 3 つに分 類されます。このうち最も有力なものは「工業製品」です。2014年度における本比率は全体の 74.6% を 占めます。「農業製品」は24.8%、残りの「鉱業品」は 0.5% を占めます。品目別にみると繊維・衣料品と紅茶が中心で、輸出品目全体の約42.2%を占めており、この2品目への依存度が大きくなっています。

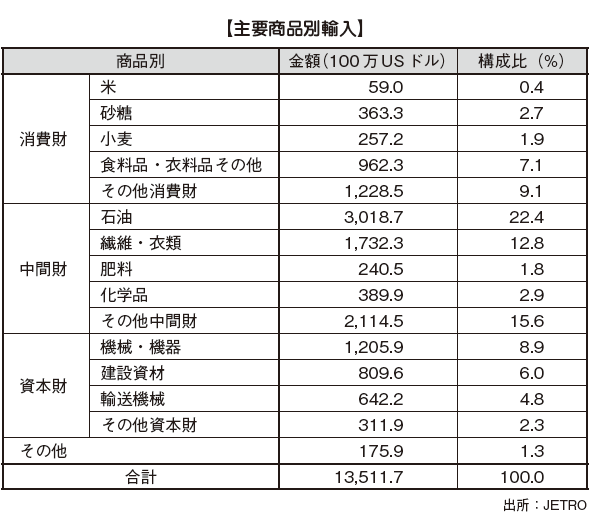

[ 輸入 ]米、小麦、砂糖等の食品と一般消費財か ら構成される「消費財」、石油を包括する 燃料、肥料、繊維衣料品、化学品等の工 業原料を主体とする「中間財」、機械・機 器、輸送機器等の「資本財」の 3 つに分類 できます。このうち、「中間財」の輸入が 一番多く、2014年度における本全体の58.6% を占めています。 品目別では、最大の輸入品目は石油で、輸入全体の 2 2.4% を占めます。繊維・衣料品の原材料に利用されるため、輸出量が増加すると石油の輸入が増 加するという傾向にあります。

[ 輸入 ]米、小麦、砂糖等の食品と一般消費財か ら構成される「消費財」、石油を包括する 燃料、肥料、繊維衣料品、化学品等の工 業原料を主体とする「中間財」、機械・機 器、輸送機器等の「資本財」の 3 つに分類 できます。このうち、「中間財」の輸入が 一番多く、2014年度における本全体の58.6% を占めています。 品目別では、最大の輸入品目は石油で、輸入全体の 2 2.4% を占めます。繊維・衣料品の原材料に利用されるため、輸出量が増加すると石油の輸入が増 加するという傾向にあります。

■日本との貿易2013 年の貿易額は約 877.6 億円(日本財務省貿易統計) となり、日本はスリランカにとって重要な貿易相手国となっています。金額でみると、日本からの輸入は6億6,800万USドルであり、全体の4.3%を占めます。日本は第56位の輸入相手国で、自動車、一般機械、化学原料、繊維品、電気機械が主要な輸入品目となっています。一方、日本への輸出は2億2,400万USドルであり、全体の2.0%になっています。日本は第119位の輸出相手国になっており、主要な品目は紅茶、水産物(まぐろ、えび)、繊維製品になります。

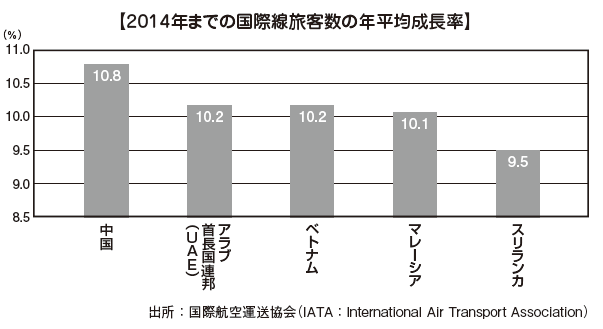

■産業構造近年、産業構造の上で、農業の重要度はやや後退傾向にあります。スリランカ中央銀行発行のアニュアルレポートではGDPに占める農業のシェアは 2010年時点で2 0.1% でしたが、2014年時点では10.09%と大きく減少しています。一方で、サービス業は57.60%、工業は 32.31%と、比率が大きくなっています。しかし、個別産業別では農業のシェ アがサービス産業の中の最大分野で ある商業に続く大きさであり、依然 として農業が重要であることには変 わりありません。しかも、就労人口 の 3 分の 1 程度が農民であり、雇用の 面では農業が最も重要な部門です。 国民生活を支える農産物としては、 米・ 茶・ゴム・ココナッツ及びスパイスなどがあげられます。また、農業の経営面では小規模農家による零細経営のため生産性が 上がらないという構造的問題も存在します。近代化の政策が遅れたこ とに起因しますが、農作物の貯蔵と輸送もいまだ原始的な状況に近 く、収穫後に農作物の約 4 0% が失われてしまうともいわれています。 農業に向けて民間投資を拡充させる努力も実を結ぶことなく、一貫性 を欠いた価格・商業政策がとられる一方で政府の過度な市場介入も問 題となっています。製造業に関しては、GDPに占めるシェアはこれまで長期的に拡大 する傾向にあり、最も急激に伸びている産業分野の 1 つです。2 0 0 1 年には製造業の輸出の伸びは対外的な需要の伸び悩みによって抑制さ れましたが、製造業品輸出は毎年増加傾向にあるといえます。スリランカは経済基盤の脆弱性から重化学工業の発展は見込めませんが、軽工業はダイナミズムにあふれ、復元力が強いという長所があります。軽工業である衣料品が製造業の最大の産業です。その他、食品、飲料、化学製品、及びゴム製品も製造業の重要分野に位置づけられます。スリランカの輸出は、農産物では紅茶、製造業では衣料品の2つの品目に大きく依存しています。今後の対策として農産物、製造業ともに輸出品目の多様化を図ることによって、より強固な輸出産業を構築することができるといわれています。特に衣料品では2005年に各衣料品の輸入枠を定めた「国際的繊維製品貿易協定」が終焉を迎えたため、国際市場における競争が激化しています。同市場での競争力の確保は、残念ながらまだできていないのが現状で、今後の課題の1つといえるでしょう。スリランカは第一次産業の比重が徐々に低下する一方で、第2次産業やサービス業の比重が高まっています。GDPに占めるサービス産業の比率は全体の50%にものぼり、サービス業の拡充がみられています。特に急速に発展しているのは電気通信です。また、観光産業も盛んで、観光収入も重要な外貨獲得源といえるでしょう。 ニューヨークタイムズが、世界の観光地ランキングで、スリランカを「2 010 年に訪れるべき最高の場所のうちのひとつ」と評しました。 その証拠として、スリランカは世界遺産登録件数は文化遺産が 6 件、 自然遺産が 2 件で、アジアの中で 7 位です。

■産業構造近年、産業構造の上で、農業の重要度はやや後退傾向にあります。スリランカ中央銀行発行のアニュアルレポートではGDPに占める農業のシェアは 2010年時点で2 0.1% でしたが、2014年時点では10.09%と大きく減少しています。一方で、サービス業は57.60%、工業は 32.31%と、比率が大きくなっています。しかし、個別産業別では農業のシェ アがサービス産業の中の最大分野で ある商業に続く大きさであり、依然 として農業が重要であることには変 わりありません。しかも、就労人口 の 3 分の 1 程度が農民であり、雇用の 面では農業が最も重要な部門です。 国民生活を支える農産物としては、 米・ 茶・ゴム・ココナッツ及びスパイスなどがあげられます。また、農業の経営面では小規模農家による零細経営のため生産性が 上がらないという構造的問題も存在します。近代化の政策が遅れたこ とに起因しますが、農作物の貯蔵と輸送もいまだ原始的な状況に近 く、収穫後に農作物の約 4 0% が失われてしまうともいわれています。 農業に向けて民間投資を拡充させる努力も実を結ぶことなく、一貫性 を欠いた価格・商業政策がとられる一方で政府の過度な市場介入も問 題となっています。製造業に関しては、GDPに占めるシェアはこれまで長期的に拡大 する傾向にあり、最も急激に伸びている産業分野の 1 つです。2 0 0 1 年には製造業の輸出の伸びは対外的な需要の伸び悩みによって抑制さ れましたが、製造業品輸出は毎年増加傾向にあるといえます。スリランカは経済基盤の脆弱性から重化学工業の発展は見込めませんが、軽工業はダイナミズムにあふれ、復元力が強いという長所があります。軽工業である衣料品が製造業の最大の産業です。その他、食品、飲料、化学製品、及びゴム製品も製造業の重要分野に位置づけられます。スリランカの輸出は、農産物では紅茶、製造業では衣料品の2つの品目に大きく依存しています。今後の対策として農産物、製造業ともに輸出品目の多様化を図ることによって、より強固な輸出産業を構築することができるといわれています。特に衣料品では2005年に各衣料品の輸入枠を定めた「国際的繊維製品貿易協定」が終焉を迎えたため、国際市場における競争が激化しています。同市場での競争力の確保は、残念ながらまだできていないのが現状で、今後の課題の1つといえるでしょう。スリランカは第一次産業の比重が徐々に低下する一方で、第2次産業やサービス業の比重が高まっています。GDPに占めるサービス産業の比率は全体の50%にものぼり、サービス業の拡充がみられています。特に急速に発展しているのは電気通信です。また、観光産業も盛んで、観光収入も重要な外貨獲得源といえるでしょう。 ニューヨークタイムズが、世界の観光地ランキングで、スリランカを「2 010 年に訪れるべき最高の場所のうちのひとつ」と評しました。 その証拠として、スリランカは世界遺産登録件数は文化遺産が 6 件、 自然遺産が 2 件で、アジアの中で 7 位です。

内戦終結と観光セクターへの投資など積極的な働きかけにより、海外からスリランカを訪れる人々が増えています。ただし、内戦によってピーク時よりも大幅に観光収入が伸び悩んでおり、GDPに占める比率は低くなっています。内戦が終焉を迎えたこれからは、観光収入を伸ばしていく政策をとることが経済発展の鍵となるでしょう。観光に欠かせないのがインフラの整備ですが、運輸部門の他、電気、ガス、水道等もまだ不十分です。スリランカ投資庁(BOI:BoardofInvestment)にはこのインフラ部門への投資振興を専門に扱う部門が設けられていますが、うまくいっていないのが現状です。道路網に関してはコロンボと空港を結ぶ高速道路の建設が既に着手されており、日本の援助の下で着手される南部ハイウェイやコロンボとキャンディを結ぶ高速道路やコロンボ外縁をめぐる環状道路建設も予定されています。しかし、いずれにしても投資できるだけの財政状態になく、自動車の急増や鉄道輸送のメンテナンスが不十分といったことから、交通混雑の解消には、時間を要する見通しです。

■スリランカ経済の今後経済成長を牽引するのは、製造業、サービス産業を中心とする民間部門です。特に製造業分野では繊維・衣料品産業、サービス産業では通信・運輸・金融等のサブセクターが経済成長の原動力としての役割を担っていくと予測されています。物価に関しては、石油価格の高騰によって物価全体が大きく左右されているように見受けられます。2006年度には公務員の給与の引上げもなされ、物価の上昇圧力が更に高まっています。津波関連の復興プロジェクトはすでに着工され、援助資金のファイナンスで多くの工事が2008年に終了しました。これによって、スマトラ沖大地震及びインド洋津波の被害からの復興が、一段落したといえるでしょう。今後は復興から発展を目指したプロジェクトが行われる見通しです。そのプロジェクトの一環として、直接投資の呼び込みが行われています。スリランカ国内の後発地域である北部及び東部地方ではスリランカ全体の貧困率22%よりも高く、「300Factories」というプログラムを策定しています。これまでは消費者が経済成長の牽引役でしたが、「300Factories」は投資の主導により経済成長を実現させるプログラムです。従って、公共投資に加えて民間投資の拡大をより重視していくことになります。産業に関しては、衣料品産業の競争激化・農業の生産性の低さ・インフラの未整備・紅茶の認証問題などさまざまな問題があります。更に紛争に関連するリスク要因に加えて、外国からの商業借入の増大や過大な公的債務、財政赤字の拡大といった問題があります。これらの問題解決に向けて、スリランカ政府のみの対策をたてるだけでは不十分な側面があり、世界規模での対策が必要となります。

-

English

English 中国

中国 香港

香港 モンゴル

モンゴル  ロシア

ロシア  タイ

タイ  ベトナム

ベトナム  ラオス

ラオス  カンボジア

カンボジア  ミャンマー

ミャンマー  インドネシア

インドネシア  フィリピン

フィリピン  シンガポール

シンガポール  マレーシア

マレーシア インド

インド  バングラデシュ

バングラデシュ  パキスタン

パキスタン  スリランカ

スリランカ  メキシコ

メキシコ  ブラジル

ブラジル  ペルー

ペルー コロンビア

コロンビア チリ

チリ アルゼンチン

アルゼンチン ドバイ・アブダビ

ドバイ・アブダビ  トルコ

トルコ  南アフリカ

南アフリカ ナイジェリア

ナイジェリア エジプト

エジプト モロッコ

モロッコ ケニア

ケニア